|

APPUNTI DI GEOLOGIA REGIONALE a cura del Prof. Raimondo Catalano Download PDF |

|

menu pubblicazione didattica INDICE |

|

Nota

|

|

|

| 09.1 - IL MEDITERRANEO OCCIDENTALE |

|

Nel Mediterraneo occidentale vengono distinte, dal punto di vista morfobatimetrico, la piana batiale, il rialzo continentale. la piattaforma e la scarpata continentale (figg. 9.3-9.9). Piana batiale Limitata dall' isobata 2.700, occupa la parte più profonda e centrale del bacino, la cui massima profondità è raggiunta a SO della Corsica. Si presenta estremamente piatta, rialzi di 50 a 100 m dovuti alla presenza di domi salini. Rialzo continentale (continental rise)e conoidi marini profondi. Posti tra l'isobata 2.700 e 2.000. sono ampiamente sviluppati nel settore settentrionale in cui sono presenti tra gli altri la conoide del Rodano e le conoidi coalescenti del Mar Ligure e quelli del Golfo di Valencia. Nel tratto ligure-provenzale la copertura sedimentaria del rialzo è attraversata da numerosi diapiri salini alti dai 100 ai 250 me lunghi sino a 10 chilometri. Il rialzo continentale presso le coste catalana, corsa, sarda ed algerina è molto più ridotto che non presso la costa europea; l'evidente asimmetria è dovuta al diverso apporto sedimentario proveniente dalle aree al contorno. A Nord l'apporto è alimentato dai grandi fiumi europei, a Est e a Sud sono presenti corsi d'acqua molto meno sviluppati. Piattaforma e scarpata continentale. Sono generalmente strette a esclusione delle zone baleariche. La maggior parte delle piattaforme sono formate da prismi progradazionali di sedimenti plio-quaternari poggianti su superfici di erosione mioceniche. I grandi fiumi, Ebro e Rodano, alimentano con i propri sedimenti un' ampia e potente piattaforma progradante. In corrispondenza dei margini, il substrato del bacino del Mediterraneo occidentale è di tipo continentale ed è formato da unità simili a quelle affioranti nell'adiacente terraferma, deformate dalla intensa tettonica pre-apertura del bacino stesso. Nella parte centrale è presente invece un basamento formato da basalti tholeitici e alcalini. La fase iniziale del rifting è oligocenica, l'oceanizzazione si attua tra 21 e 18 M.a. secondo tre assi diversamente orientali, NE-SO nel Bacino ligure-provenzale, NO-SE nel tratto meridionale del Bacino sardo-baIearico ed E-O in quello algerino. I margini sono interessati da faglie dirette e listriche generalmente sub parallele alla costa che danno luogo a strutture a gradinata o a semigraben, sono di età oligocenica talora successivamente riattivate (fig. 9.8).

Fig. 9.8 – Scheda strutturale del Mediterraneo occidentale. Legenda 1) faglie trasformi; 2) faglie dirette; 3) crosta oceanica e crosta continentale assottigliata; 4) principali massicci cristallini (da Rehault e altri, in Stanley).

Fig. 9.9 – Sezione sismica del Mediterraneo occidentale tra la Provenza ad ovest e la Corsica a est. Legenda: 1) Pliocene-Quaternario; 2) evaporiti; 3) sale; 4) Miocene; 5) Oligocene superiore; 6) basamento cristallino del margini; 7) vulcaniti e crosta oceanica; 8) Moho e mantello superiore (da Rehault e altri, in Stanley e Wezel). La parte inferiore delle evaporiti, potente 500-700 m, giace in continuità sulle marne precedenti e strati marnosi si intercalano alla parte basale. La parte intermedia. 600-1 .000 m, è acusticamente trasparente e dà origine alle strutture diapiriche ricordate. Il tratto superiore, potente 500-1.000 m, comprende livelli marnosi, dolomitici e gessiferi. I sedimenti del Pliocene-Quatenario sono potenti da 1 a 1,5 km, nella parte inferiore sono argillosi, pelagici, e a partire dal Pliocene superiore diventano più grossolani per l'aumentata erosione delle aree emerse in seguito a ringiovanimento della morfologia delle catene stesse per la ripresa del sollevamento delle catene perimediterranee (fase tettonica pliocenica medio-superiore). Durante il rifting oligocenico le depressioni non vengono completamente riempite e il loro completamento si attua durante l' Aquitaniano e il Burdigaliano inferiore in seguito a un intenso apporto di sedimenti e alla contemporanea subsidenza legata all'apertura oceanica in atto.

Fig. 9.10 – Evoluzione dell’area compresa tra la Provenza, la Corsica e l’Appennino secondo tra profili relativi all’Oligocene medio (A), al Burdigaliano (B), e al Pliocene medio (C). Legenda: 1) Mantello superiore; 2) crosta continentale; 3) crosta oceanica; 4) sedimenti (modif. da Rheault e altri, in Stanley e Wezel 1985) I margini e le aree esterne adiacenti vengono sommerse,la tendenza trasgressiva persiste sino al Tortonìano. Nel Messiniano inferiore medio la sedimentazione interessa solo le parti profonde eccetto alcune aree bacinali periferiche (la Murcia in Spagna e Chetiff in Algeria). La regressione messiniana durante la crisi di salinità fa emergere i margini del Mediterraneo occidentale che vengono sottoposti ad alterazione con formazione di suoli arrossati e ad intensa erosione che sviluppa una complessa rete di canyon. L'abbassamento del livello del mare prima della trasgressione pliocenica ricavato dai dati delle erosioni stimato in 1.300-1.500 m. I sedimenti plio-quaternari rivestono ricoprendoli interamente i margini prima emersi. Le vulcaniti calcalcaline del ciclo oligo-miocenico della Sardegna sono geneticamente connesse alla oceanizzazione del bacino; entrambi gli eventi sono in relazione a una zona di subduzione posta al di sotto del blocco sardo-corso e immersa verso Nord e verso Ovest, li Mediterraneo occidentale si sviluppa come bacino marginale di retroarco. Attualmente il Mediterraneo occidentale è soggetto a compressione tra la zolla europea ed africana la quale può portare alla subduzione della crosta oceanica neoformata ed eventualmente alla collisione dei suoi margini.

|

| 09.1.1 - Il Mar Tirreno |

|

Il formarsi del bacino tirrenico fu l'evento chiave dell'evoluzione terziaria del Mediterraneo; un bacino di tipo oceanico viene a separare, tra la Corsica-Sardegna e l'Italia, frammenti della catena appenninica. L'apertura della piana abissale tirrenica è legata ad un rift di età miocenica superiore che ha interessato a Est del blocco sardo- corso ,una fascia deformata dell’orogenesi in atto (fig. 9.10). Dal punto di vista morfologico il bacino tirrenico si presenta assai complesso, in esso vi si possono distinguere le seguenti unità fisiografiche: I) la piattaforma continentale (shelf); 2) la scarpata continentale (slope) superiore; 3) i bacini peritirrenici; 4) i seamuont peritirrenici; 5) la scarpata continentale inferiore; 6) la piana batiale con i seamount centro tirrenici (figg. 9.11-9.12).

Fig. 9.11 – Carta batimetrica del Mar Tirreno

Fig. 9.11b – Carta morfologica del Mar Tirreno. Legenda a) piattaforma continentale; b-e) scarpata superiore e inferiore; c) bacini peritirrenici; d) seamount peritirrenici; f) piana batiale; g) seamount centro-tirrenici. In alto è schematizzata una sezione morfologica relativa al Tirreno centrale che va dalla piattaforma continentale alla piana batiale (da Selli, in Stanley e Wezel, 1985). La piattaforma, ben sviluppata nei settori settentrionali, è ridotta o assente in quelli meridionali. La scarpata continentale è interrotta dagli ampi bacini peritirrenici, strutture relativamente strette (sono ampie circa 30 km) e allungate parallelamente alla costa, formate da depressioni, o da aree sub-orizzontali che interrompono la scarpata continentale suddividendola in due parti. la scarpata superiore e la scarpata inferiore. I bacini, formatisi in tempi diversi, sono riempiti da grandi spessori di sedimenti terrigeni, sino a 4 km, intrappolati dalla presenza verso il largo dei seamuont peritirrenici, seamuont di origine tettonica o vulcanica che costituiscono barriere morfologiche (figg. 9.11-9.12). La piana batiale (3.620 m) è compresa nel Tirreno centro-meridionale, conserva forma trapezoidale e da essa si elevano i numerosi rilievi centro-tirrenici. I margini della piana, paralleli alle terre emerse circostanti, in genere molto scoscesi e accidentati sono caratterizzati, come si è accennato, dagli stretti bacini peritirrenici limitati verso il largo dai rilievi peritirrenici. La sismicità è concentrata soprattutto nel Tirreno Sud-orientale ove i fuochi dei terremoti intermedi e profondi (sino a 487 km) si dispongono secondo un piano di Benioff che immerge verso NO sotto la piana batiale tirrenica: è a forma concavache segue la curvatura dell'Arco Calabro-Peloritano. |

| 09.1.2 - Il Tirreno centro meridionale |

|

Il Tirreno centro meridionale, caratterizzato da grande profondità e morfologia complessa, deriva da processi di estensione crostale con settori a crosta oceanica. È separato dal Tirreno settentrionale in corrispondenza di una marcata lineazione di natura magnetica e tettonica posta tra la Sardegna settentrionale e l'area napoletana in corrispondenza del parallelo 41° N. Gli elementi morfostrutturali principali sono, a partire da Ovest, il Bacino occidentale, il Bacino centrale, il Tirreno sudorientale (figg. 9.10, 9.11, 9.12).

Fig. 9.12 – Block-diagrammi illustranti le caratteristiche morfologiche, tettoniche e sedimentarie di due settori del M. Tirreno. Le scale verticali sono in tempi doppi della velocità delle onde sismiche. In alto: un segmento dell’area posta tra la Corsica e la Toscana con il Bacino della Corsica e la parte settentrionale del Bacino del Giglio. In basso: il Tirreno centro meridionale con la piattaforma continentale sarda, la scarpata superiore, il Bacino Ogliastra e la valle del Serrabus, parti del Bacino di Sardegna, la scarpata inferiore ed il Terrazzo Cornaglia (modif. da Wezel e altri, in Autori vari 1982). Il Bacino occidentale corrisponde al margine continentale passivo sviluppatosi attraverso più fasi di rifting con sviluppo di faglie listriche (fig. 9.13). Comprende zone a caratteristiche rnorfologiche e tettoniche diverse con sequenze plio-pleistoceniche continue deposte a profondità via via maggiori: il Bacino della Sardegna o sardo, il Terrazzo Cornalia e il Margine sardo inferiore.

Fig. 9.13 – Sezioni geologiche tracciate attraverso il Tirreno Meridionale. Legenda: A) Pliocene medio-Attuale; B1) Messiniano post-evaporitico-Pliocene medio; B2) evaporiti messiniane; B3-1,; B3-2) pre-evaporitico; C) Basamento acustico; X) discordanza medio-pliocenica; Y) apice delle evaporiti messiniane (da Colantoni e altri, 1984) Il Bacino sardo, limitato verso Est dai Monti delle Baronie e da alti strutturali, è interessato tra il Miocene inferiore e il Pliocene medio da subsidenza a carattere post-orogenico legata alle fasi di rift burdigaliano-tortoniane. È correlabile al Bacino corso del Tirreno settentrionale. Il Terrazzo Cornalia, o Bacino Cornalia o Piana batiale occidentale, è soggetto a rifting dal Tortoniano superiore all'Intra-messiniano con sprofondamento della zona formata dal basamento ercinico sardo, che da condizioni subaeree passa a marine; assai potenti sono le evaporiti messiniane. Il Margine sardo inferiore si sviluppa a Est della linea Selli. Durante il Messiniano gran parte di quest'area costituisce un segmento di catena orogenica nella quale affiorano, in condizioni subaeree, sedimenti cretacei, terziari ed ofioliti con alti e bassi strutturali; attualmente questi sedimenti sono posti a più di 3.000 m di profondità. La subsidenza legata al rifting è successiva a quella del Terrazzo Cornalia, inizia infatti nel Messiniano con tassi di subsidenza e sedimentazione assai elevati e prosegue sino a parte del Pliocene inferiore. Il Bacino centrale comprende la piana batiale del Bacino di Vavilov con i grandi vulcani centrali Managhi e Vavilov e la Piana batiale meridionale (figg. 9.11-9.12). Il Bacino di Vavilov è una piana batiale a forma triangolare, profonda oltre 3.000 m,limitata a Sud dai vulcani Managbi e Vavilov. E’ a crosta di tipo oceanico con costante presenza, al di sotto di una copertura pliocenica e pleistocenica, di basalti tholeitici. Questi basalti hanno fornito una età radiometrica dell'inizio della loro messa"in posto di circa 4 M.a. (corrispondente alla zona a G. Punticulaza del Pliocene inferiore), mentre l'età più recente è di 2,6 M.a. (parte inferiore del Pliocene medio). I grandi vulcani, formatisi in seguito ad eruzioni sottomarine di tipo fissurale, hanno pianta elittica con asse NNE ed età compresa tra 3 e 2 M.a. La Piana batiale meridionale, molto piatta, ha profondità simile al Bacinoi Vavilov, ma ne differisce per alcuni aspetti, tra i quali una crosta oceanica più antica messasi in posto in precedenza, ricoperta da evaporiti messiniane seguite da spessori costanti di sedimenti plio-quaternari. È questa la zona di espansione oceanica iniziale, che nel Pliocene inferiore migra verso Nord, portandosi a Nord di un lineamento trasforme posto circa in corrispondenza del parallelo 40° N. La direzione di estensione E-O è la stessa in entrambi i bacini. Il Tirreno Sudorientale o Bacino Marsili è anch' esso a crosta oceanica con basalti vescicolari di circa 1.8Ma., più recenti di quelli presenti nel Tirreno centrale, sottostanti ad una successione assai potente (600 m) la cui base appartiene alla parte alta del Pliocene (fig. 9.11). La subsidenza pleistocenica dell'area è valutata in circa 1 mm/anno. Il vulcano Marsili si eleva di oltre 3.000 m con un diametro di 50 km, le lave più recenti hanno età di 0.2 M.a. e chimismo iniziale tholeitico e poi calcalcalino. Il substrato pre-miocenico superiore del Tirreno meridionale è poco definito dalle attuali indagini geofisiche tuttavia, dai dati acquisiti anche attraverso dragaggi appare un quadro più complicato di quanto non presentino le terre emerse che lo circondano. La fascia che comprende la piattaforma e la scarpata dalla Toscana alla Calabria, rappresenta l'estensione verso SO delle strutture appenniniche, mentre la fascia adiacente alla Sicilia corrisponde all'estensione delle Maghrebidi e dell' Arco Calabro-Peloritano. La fascia adiacente alla Sardegna Corsica presenta caratteristiche simili a questo blocco; la Linea Selli sembra costituire il limite orientale del basamento ercinico sardo. |

| 09.1.3 - Il Tirreno settentrionale |

|

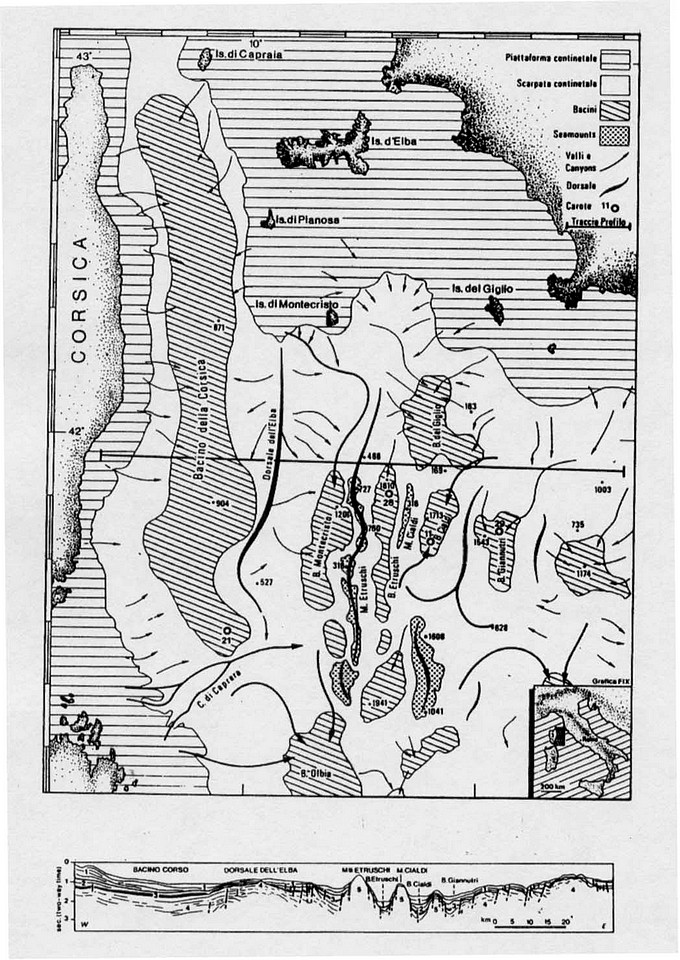

Il Mar Tirreno settentrionale comprende un' area triangolare posta tra Corsica ed Italia avente per base il parallelo 41° N e per vertice La Spezia; è meno profondo del Tirreno meridionale raggiungendo la profondità di 2.200 m solo presso il limite meridionale. Situato tra segmenti orogenici a polarità opposta, la Corsica alpina vergente verso Ovest e la catena appenninica vergente verso Est, si presenta come un settore a litosfera continentale più o meno assottigliata con morfologia accidentata e strutture complesse, dominato da forme ad orientamento meridiano. A Nord dell'Elba un'ampia e regolare piattaforma continentale solcata da alcuni profondi bacini collega le aree distensive neogeniche toscane poste a Sud con il più profondo Mar Ligure derivante da processi di rifting e di oceanizzazione oligo-miocenici. Lungo la costa della Corsica si sviluppa un grande bacino sedimentario, il Bacino della Corsica o Bacino corso, limitato verso Est dalla Dorsale dell'Elba, o Dorsale di Pianosa, che è un'ampia e dolce elevazione oltre la quale si alternano depressioni e dorsali allungate in direzione N-S (figg. 9.12-9.14). Le depressioni corrispondono a bacini subsidenti neogenico-quatemari limitati da faglie normali listriche a vergenza tirrenica o anche appenninica sul lato orientale e accompagnate da faglie antitetiche sul lato opposto; verso Nord e verso Sud i bacini sono troncati da discontinuità a direzione antiappenninica. I bacini estensionali, sovraimposti alle unità deformate del substrato, rappresentano l' espressione geodinamica più recente e più appariscente dell'evoluzione spazio-temporale del sistema orogenico appenninico. Dalle indagini di tipo geofisico e dai dati di sondaggi, nel Tirreno settentrionale vengono individuate alcune unità derivanti dalla deformazione del paleo-margine dell' Adria e dell'adiacente bacino oceanico, correlabili con le unità affioranti nella catena appenninica (fig. 9.14).  Figura 9.14 – Carta morfologica del Tirreno settentrionale, con ubicazione della sezione sismica interpretata riporta in basso. Legenda della sezione: 1) Pliocene medio-Attuale; 2) Messiniano post evaporitico-Pliocene medio; 3) Messiniano evaporitico; 4) pre evaporitico; 5) basamento acustico. Le profondità sono proporzionali ai tempi doppi delle onde sismiche (da Borsetti e altri, in Autori vari, 1984) In posizione basale abbiamo l'insieme delle unità metamorfiche toscane, basamento paleozoico e unità di Massa e delle Apuane, al quale si sovrappone con contatto tettonico la Falda toscana sovrastata in modo discontinuo dalle unità liguri e subliguri, in cui sono state riconosciute formazioni affioranti in Appennino e in Corsica (estesi i calcescisti con ofioliti in strutture vergenti verso Est, substrato del Bacino corso). Le unità liguri sono ricoperte in discordanza dalle peliti ed arenarie oligo-mioceniche correlate alle epiliguri. Le varie unità, intensamente deformate, costituiscono scaglie tettoniche accavallate verso Est. Esse formano il «substrato alloctono>> su cui appoggia in discordanza il neoautoctono: una successione caratterizzata in alcune zone da notevoli spessori (più di 4.000 m) e formata da almeno tre sequenze deposizionali sovrapposte che registrano le varie tappe della tettonica distensiva post-collisionale. La sequenza inferiore, miocenica pre- evaporitica, costituisce il primo ciclo sedimentario neoautoctono. È confinata in strutture a semigraben con il tetto marcato da discordanze a luoghi erosive e rappresenta gli spessori massimi nel Bacino corso. E’ legata alla tettonica distensiva sin-rift che nel Miocene inferiore interessa i settori occidentali del Tirreno, generando estese aree subsidenti. I processi distensivi migrano successivamente verso Est interessando anche il margine toscano. Il secondo ciclo neoautoctono è caratterizzato alla base dalle evaporiti messiniane, peraltro presenti solo in piccoli bacini, e da potenti sequenze pelitico-sabbiose del Pliocene inferiore e superiore p.p. Ha carattere sin-rift verso Est mentre viene considerato sequenza post-rift nel Bacino corso. La terza sequenza costituisce il ciclo terminale di post-rift in tutta l' area del Tirreno settentrionale. Si imposta nel Pliocene superiore p.p, discordante o paraconcordante sia sul neoautoctono sia sull'alloctono con riattivazione di discontinuità preesistenti e con la creazione di nuove faglie. I caratteri struttura1i del substrato alloctono consistono in numero sistemi di thrust vergenti sia ad Est sia a NE, paralleli alla catena appenninica, che determinano un appilamento di parecchi chilometri di spessore di unità di copertura (successioni toscane metamorfiche e non, liguri, subliguri ed epiliguri) e forse anche del basamento. Ai thrust appenninico-vergenti si affianca, tra La Spezia e la costa a Sud di Livorno, un'ampia fascia di thrust a vergenza tirrenica (back thrusts ), correlabili alla piega vergente Ovest di La Spezia. La retrovergenza si sarebbe sviluppata dopo le fasi compressive del Burdigaliano superiore-Tortoniano superiore, probabilmente legata a scollamenti gravitativi indotti dal sollevamento delle Apuane (fig. 9.15, sez, I).

Fig. 9.15 – Sezioni geologiche del Tirreno settentrionale. La sezione 1 è ubicata a sud di La Spezia, presso la costa; la 2 è in prosecuzione verso SO della 1; la 3 inizia poco a SO di Castiglione della Pescaia. Le altezze sono proporzionali ai tempi doppi delle onde sismiche. Legenda: 1) unità metamorfiche toscane; 2) unità toscane; 3) unità dei calcescisti con ofioliti; 4) unità liguri e sub liguri; 5) unità epiliguri; 6) sedimento neogenici sin-rift; 7) sedimenti neogenici-quaternari post rif (modif. da Bartole e altri, in Pialli e altri 1991) Le fasi compressive che coinvolgono anche le successioni epiliguri sono attive sino al Burdigaliano inferiore. La storia tettonica meso-cenozoica dell'area tirrenica settentrionale si inquadra nel contesto dei processi sviluppatisi tra la zolla euroasiatica ed africana, che hanno portato alla creazione del sistema orogenico affiorante nell'Appennino settentrionale e nella Corsica alpina. La convergenza si è sviluppata a partire dal Cretaceo inferiore ed è culminata nel Paleogene con l'obduzione del materiale oceanico (crosta e sedimenti) sul margine continentale europeo della Corsica. Le parti più profonde dei sedimenti sono interessate da metamorfismo HP/LT. Ulteriori fasi di raccorciamento si hanno all'Eocene medio-superiore con traslazione vero so Est dei Calcescisti con ofioliti sulle unità Liguri più interne parzialmente deformate. Il prisma si accresce poi verso Est inglobando le sequenze dell'oceano ligure e divenendo sede della sedimentazione sinorogenica, le epiliguri. La polarità della subdzione è tutt'ora oggetto di discussione: iniziale immersione verso Est e successiva inversione, oppure costante immersione del piano verso Ovest (quindi direttamente correlabile con quello delle Alpi) e sviluppo di un prisma orogenico a doppia vergenza. All'Oligocene superiore-Miocene inferiore il vulcanesimo calcai calino della Sardegna dimostra che la subduzione in atto avviene con immersione del margine della zolla Adria verso Ovest, accompagnata dal rifting ed oceanizzazione del Bacino ligure provenzale e dalla conseguente rotazione antioraria del blocco sardo-corso. Questi eventi si sono sviluppati in ambiente collisionale producendo deformazioni e traslazioni verso Est di ingenti porzioni del margine dell' Adria con metamorfismo in facies degli scisti verdi dei nuclei metamorfici toscani e inspessimento dell'orogeno Nord tirrenico Quest'ultimo, raggiunte le condizioni critiche nel Burdigaliano superiore, alla fine della rotazione del blocco sardo-corso, è interessato da riequilibrio litosferico con conseguente distensione e assottigliamento litosferico. Da questo momento iniziano i processi di rifting che individuano dapprima il Bacino della Corsica e successivamente nel Tortoniano superiore- Messiniano inferiore anche l'area della piattaforma toscana. A partire dal Messiniano superiore i fenomeni distensivi modellano le parti marginali della Toscana marittima in concomitanza con importanti fasi di raccorciamento al fronte della catena. I processi di rifting durante il Neogene, contemporanei ai raccorciamenti che coinvolgono il fronte dell' Appennino settentrionale, sono accompagnati da una intensa attività magmatica di tipo anatettico, prevalentemente acida, effusiva e intrusi va, affiorante nelle isole dell'arcipelago toscano. |

| 09.1.4 - Canale di Sardegna |

|

Il Canale di Sardegna, posto tra la stabile Sardegna e le catene alpine della Sicilia e della Tunisia, separa il Bacino tirrenico da quello del Mediterraneo occidentale. Le profondità maggiori, oltre i 2.000 m, si hanno presso la Sardegna, in prosecuzione verso SO del Terrazzo Cornaglia (figg. 9.11, 9.12). Il substrato è costituito da una catena orogenica sommersa, di età oligocenica superiore-miocenica, formata da rocce cristalline erciniche associate a coperture triassiche (correlabili al basamento sardo o all' Arco Calabro-Peloritano e alle Kabilie Nord africane), oltre che da sequenze sedimentarie rnesocenozoiche correlabili alle maghrebidi siciliane (con le Panormidi, ad esempio). Allargo della Sicilia, direttamente sovrapposte al basamento cristallino, abbiamo sedimenti arenacei torbiditici aquitaniano-burdigaliano inferiori assai potenti (1.500-2.000 m). Le strutture tettoniche sono costituite da sistemi di thrust accavallati verso Sud o SE. Tra questi quello posto presso la Sardegna (estensione del basamento cristallino sardo), si accavalla all'altezza del Terrazzo Cornaglia sulle unità ad affinità calabro-peloritane di un secondo sistema di thrust che, a sua volta, si accavalla sulle unità correlabili alle maghrebidi siciliane (fig. 9.16).

Fig. 9.16 – Sezione geologica del Canale di Sardegna. Legenda: 1) basamento e coperture del dominio calabro, kabilico e sardo; 2) unità meso-cenozoiche paleo africane; 3) basamento e coperture dell’avampaese; 4) successioni sin-rift pre messiniane; 5) depositi sin-orogeneici e Formazione di Terravecchia (Tortoniano superiore-Messiniano inferiore); 6) evaporiti messiniane; 7) successioni plio-quaternarie; 8) corpi magmatici (modif. da Torelli e altri, in Autori vari 1991). La catena sommersa, prisma orogenico Africa-vergente, realizza la completa connessione strutturale tra i segmenti maghrebidi della Sicilia e quelli dell' Africa settentrionale. Le strutture sono interessate dal Miocene medio al Pleistocene da tettonica distensiva e da sistemi di faglie ND-SE destre a cui è associato un intenso vulcanesimo. Collegati alle fasi distensive si sono deposti sedimenti clastici pre-messiniani simili alla Formazione Terravecchia siciliana, evaporiti messiniane ed emipelagiti plio-pleistoceniche potenti nell'insieme sino a 3.500 m. Il Bacino tirrenico si forma, come si è accennato, a spese di un dominio costituito da un sistema orogenico sviluppato in più eventi compressivi che hanno agito dal Cretaceo superiore al Tononiano. La sua nascita avviene attraverso una serie di rifting che portano alla creazione di domini a litosfera oceanica con deformazioni accompagnate da periodi di forte subsidenza e da manifestazioni vulcaniche (fig. 9.17) . Mentre il bacino va assumendo la sua attuale configurazione i sistemi orogenici della penisola e della Sicilia subiscono una ulteriore serie di deformazioni generando due grandi strutture arcuate (l'Appennino settentrionale e l'Appennino centro meridionale-Calabria-Peloritani Maghrebidi siciliane) e al margine interno l' attività di faglie listriche e trascorrenti dà luogo a bacini post-orogenici fortemente subsidenti. Gli episodi più antichi di subsidenza dell'area tirrenica si sviluppano senza forti estensioni crostali nel Miocene e interessano i bacini corso e sardo (Burdigaliano inferiore). Al Tortoniano inferiore tra il blocco sardo-corso e il margine occidentale dell'Adria si estende una catena montuosa in direzione circa N-S nella quale dal Tortoniano superiore si sviluppano imponenti processi distensivi e parte della catena collisionale è soggetta cosi a rifting e a rapida subsidenza tettonica. Tra la Sardegna-Corsica e il margine occidentale dei thrust attivi si sviluppano aree bacinali in senso N-S, i bacini tirrenici; mentre il margine europeo sardo-corso da margine atti vo si trasforma in margine passivo.

Fig. 9.17 - Principali tappe dell’evoluzione dell’Appennino settentrionale e del Mar Tirreno secondo sezioni trasversali tracciate dalla Corsica alla Pianura Padana. A) Eocene: la crosta oceanica è in subduzione al di sotto del Blocco sardo corso con sviluppo di un prisma di accrezione; B) Oligocene superiore: collisione continentale; C) Miocene inferiore: prima fase estensiva limitata alla parte superiore del prisma; D) Tortoniano: la fase estensiva è accompagnata da denudamento, sollevamento ed erosione (Cg); E) il successivo proseguire ad ampliarsi della fase estensiva porta allo svilupparsi dei rift continentali nell’area toscana (i bacini neogenici toscani) e all’apertura del M. Tirreno (da Carmignani e Kigfield, 1990). A partire dal Tortoniano superiore si ha cosi coesistenza tra la distensione che coinvolge l'area tirrenica e la compressione nell' Appennino. Si ha cioè, a partire dal blocco sardo-corso andando verso l’avampaese, che un sistema rift thrust-avanfossa migra progressivamente verso l'avampaese padano-adriatico-ionico. Nella Toscana meridionale le prime fasi di rift danno luogo al formarsi di bacini (cfr. i Bacini neogenici toscani) in cui si ha sedimentazione iniziale di tipo fluvio- lacustre e successivamente marina. Nello stesso momento al fronte della catena si ha migrazione verso l' esterno dei bacini di avanfossa: nell' Appennino settentrionale l'avanfossa migra dall'area umbro-romagnola a quella marchigiana (formazioni della Mamoso-arenacea-dei bacini minori della Laga), La migrazione verso Est delle avanfosse è accompagnata dalla migrazione del fronte di compressione della catena che dà luogo a inversione della subsidenza. Si passa cosi da depositi torbiditici di mare profondo a sedimenti di acque basse (ad esempio a Est del T. Sillaro dalla sedimentazione delle torbiditi della Mamoso-arenacea si passa ai sedimenti di scarpata-piattaforma del Neogene padano-adriatico), presto destinati ad essere inglobati nella catena. L' entità dei raccorciamenti e delle rotazioni delle due grandi strutture arcuate è sensibilmente diversa: è molto più forte nell'arco meridionale. Questa differenziazione si sviluppa parallelamente alla diversa estensione del Tirreno a Sud e a Nord del parallelo 41° N; infatti il settore meridionale ha subito una estensione di granlunga maggiore rispetto a quello settentrionale con messa a giorno. in alcune aree, della litosfera oceanica. L'Appennino dall'Oligocene al Miocene medio è strutturato in un unico arco generato dalla rotazione antioraria del blocco sardo-corso. Questo arco è in seguito frammentato in diversi segmenti che si sviluppano in modo indipendente in funzione della resistenza offerta verso NE dall'Avampaese adriatico e verso SO dall'Avampaese ibleo-maltese, solidale alla zolla africana. Il bacino tirrenico, dopo una prima fase di rift, si estende verso SE in corrispondenza dell'Arco calabro-peloritano per la minore resistenza all'espansione che offre la crosta oceanica, la quale va in subduzione al di sotto dell'arco stesso. Ciò giustifica la particolare forma e sviluppo dell'area oceanizzata e la diversa età della crosta stessa. |