|

APPUNTI DI GEOLOGIA REGIONALE a cura del Prof. Raimondo Catalano Download PDF |

|

menu pubblicazione didattica INDICE |

|

Nota

|

|

|

| 07.1 - INTRODUZIONE |

|

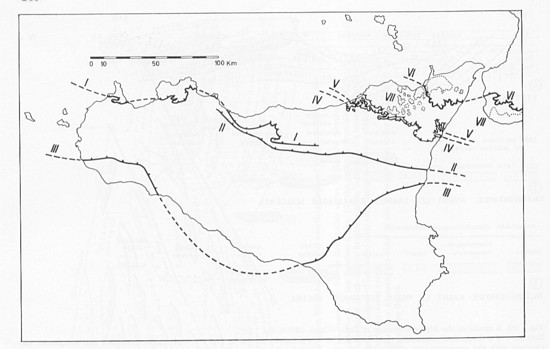

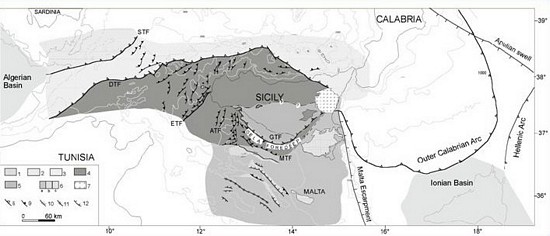

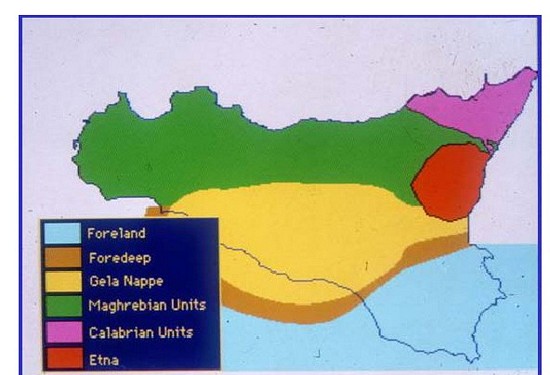

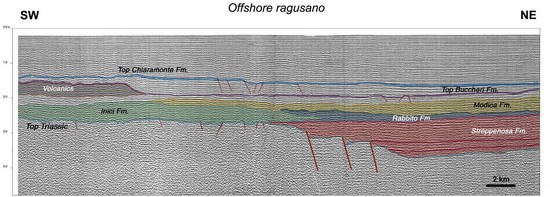

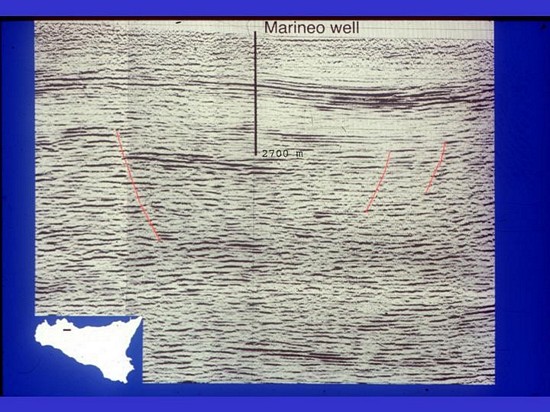

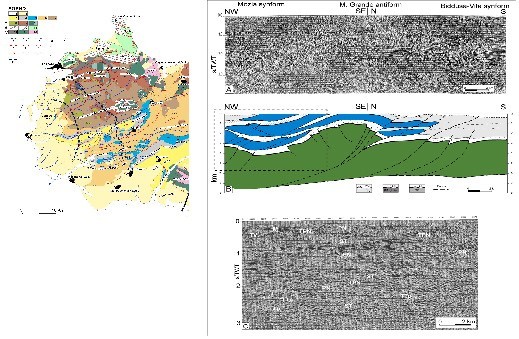

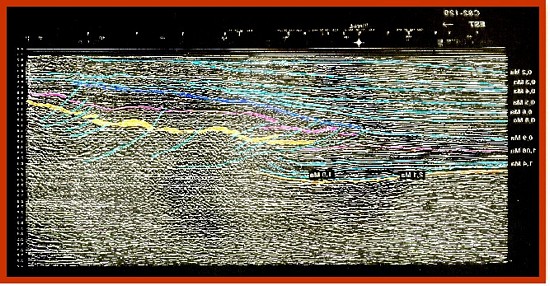

Vengono qui illustrati i caratteri principali della struttura e della stratigrafia della Sicilia che sono stati resi noti dagli studi e le ricerche più recenti. La Sicilia occupa un settore del Mediterraneo centro-occidentale ed é un segmento del sistema alpino che si sviluppa lungo il limite di placca Africa-Europa. Questo segmento di catena collega le Maghrebidi africane con l’Appennino meridionale, attraverso il cuneo di accrezione della Calabria (Fig. 7.1). La catena ed il suo prolungamento sommerso occidentale e settentrionale si estendono dal blocco sardo attraverso la Sicilia, fino al settore ionico-pelagiano ed in parte sono affioranti nel Mar Tirreno centro-meridionale (Fig. 7.5) Dopo la fase orogenica alpina paleogenica, i movimenti compressivi più importanti di questo settore del Mediterraneo sono legati alla rotazione antioraria del blocco Sardo-Corso, considerato da alcuni autori come un arco vulcanico. La rotazione, che si sviluppó dall'Oligocene superiore al Miocene inferiore, ha portato alla collisione del blocco Sardo-Corso con il margine continentale africano. La formazione della catena è dovuta alla subduzione verso Ovest della litosfera adriatica ed ionica sotto il blocco Sardo-Corso. Attualmente una subduzione verso ovest sarebbe indicata dall'esistenza di una zona di Benioff, localizzata ad Ovest della Calabria e dell'Appennino meridionale. Questo piano, immergente verso Nord, fino alla profonditá di 400 km, sarebbe in accordo con il vulcanismo calcalcalino delle Isole Eolie. La subduzione e la formazione della catena sarebbero contemporanee con le fasi distensive di tipo retro-arco presenti nel Mar Tirreno. La struttura dell’edificio tettonico affiorante in Sicilia è qui illustrata da profili geologici profondi che attraversano sia la Sicilia occidentale che quella orientale da nord a sud. Le sezioni geologiche integrano le recenti interpretazioni di parecchi profili sismici a riflessione (AGIP) con i dati stratigrafici, paleomagnetici e strutturali disponibili, e di quelli reinterpretati provenienti da pozzi esplorativi. Le unità tettoniche descritte derivano in gran parte dalla deformazione di successioni carbonatiche, bacinali e di piattaforma carbonatica. Le unità litotettoniche risultanti sono presentate secondo la loro posizione geometrica, in sezioni N-S che attraversano l’attuale catena (Fig. 7.2, 7.3). La stratigrafia ed i domini di facies sono riassunti in uno schema generale (Fig. 7.7) che include la Sicilia occidentale ed orientale. La distribuzione delle principali unità litotettoniche ed i loro rapporti tettonici sono illustrati in una carta strutturale della Sicilia (Fig. 7.2, 7.3).

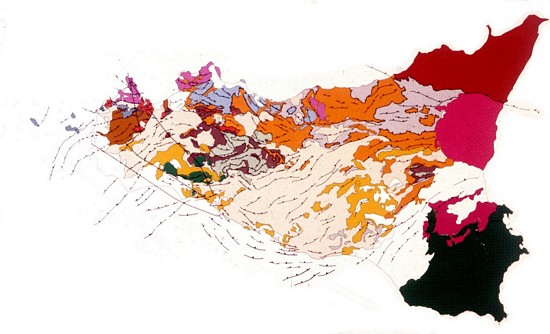

fig. 7.1 - Schema tettonico del Mediterraneo centrale 1) Corsica-Sardegna; 2) Arco Kabilo-Peloritano-Calabro; 3) Unità Appenninico-Maghrebidi e dell'avampaese deformato; 4) avampaese ed avampaese poco deformato; 5) aree in estensione; 6) vulcaniti plio-quaternarie

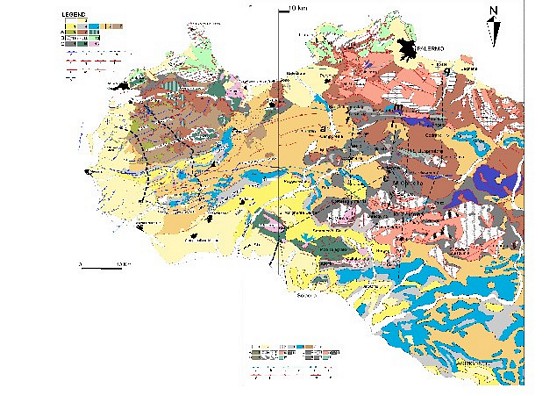

fig. 7.4 - Schema strutturale della Sicilia secondo Ogniben (1960)  fig. 7.5

fig. 7.5

fig. 7.6

fig. 7.6

fig. 7.7

fig. 7.7 |

| 07.1.1 - Studi Precedenti |

|

Catalano & D'Argenio (1978, 1982), Catalano et al. (1989 a, con bibliografia), Roure et al. (1990), Lentini et al. (1995), Giunta (1993), Catalano et al. (1996), Monaco et al. (1996), Nigro & Renda (1999) hanno descritto la Sicilia occidentale e centrale come un cuneo embricato di scaglie tettoniche pellicolari costituite da rocce carbonatiche e silicoclastiche meso-cenozoiche. Diversi autori (Broquet, 1970; Catalano & D'Argenio, 1978, 1982; Mascle, 1979; Catalano et al., 1989) concordano su un'etá Miocene inferiore dell'iniziale trasporto tettonico nella Sicilia centrale ed occidentale sulla base della datazione dei depositi sintettonici. La deformazione compressiva fu accompagnata dallo sviluppo di bacini di piggy-back coevi all’interno della catena (Catalano et al., 1989). Un'indagine strutturale (Oldow et al., 1990) associata a studi paleomagnetici (Channell et al., 1990), ha confermato, che durante il Miocene sup.-Pliocene si erano prodotte rotazioni orarie a grande scala dei corpi di falda, accompagnate da una progressiva variazione della direzione del trasporto tettonico da quadranti orientali a quadranti meridionali. Lavori recenti (Catalano et al., 2000a; Catalano et al., 2002) hanno descritto la Sicilia occidentale sulla base dell’interpretazione di una fitta rete di linee sismiche. Studi effettuati nella Sicilia orientale hanno via via descritto una struttura formata dalla sovrapposizione di numerose scaglie tettoniche sull’avampaese ibleo (Ogniben 1960, Catalano & D'Argenio 1982, Ghisetti & Vezzani 1984, Bianchi et al., 1989, Grasso et al., 1991, Lentini et al., 1995, Lickorish et al., 1999). La struttura della catena orientale siciliana, già riconosciuta da Lentini (1983),è stata ulteriormente illustrata da una sezione profonda N-S (Bianchi et al., 1989) che va dai Monti Nebrodi, in Sicilia settentrionale all’avampaese Ibleo. Roure et al., (1990), usando gli stessi dati di Bianchi et al., (1989) costruiscono una sezione geologica differente attraverso la Sicilia orientale. Recentemente Bello et al., (2000), con l’ausilio di numerose sezioni sismiche, hanno illustrato un’assetto strutturale della Sicilia orientale che appare sostanzialmente modificato rispetto alle conoscenze precedenti. |

| 07.1.2 - Stratigrafia E Domini Di Facies |

|

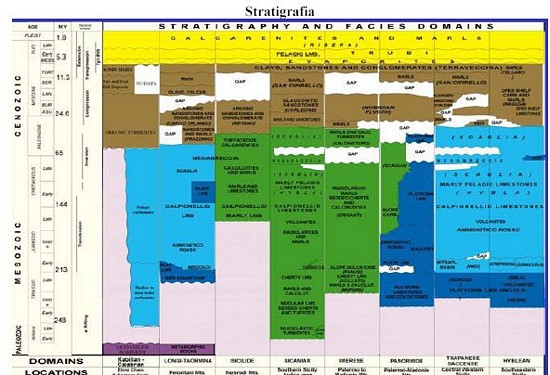

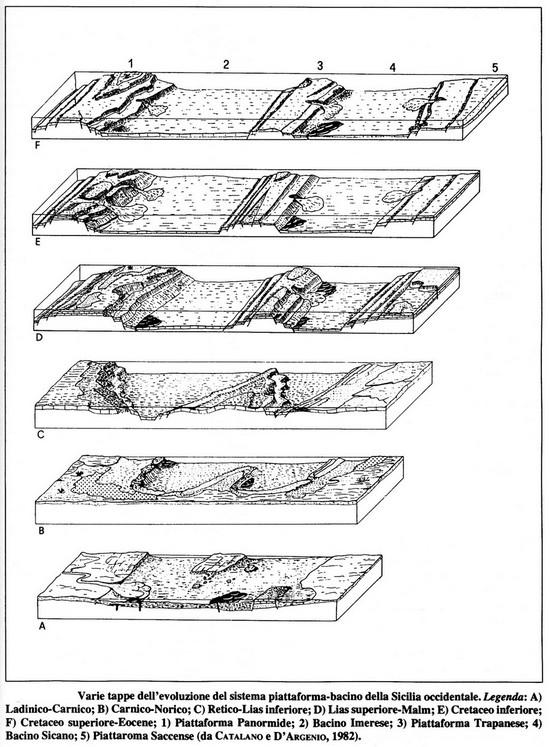

L’analisi di facies regionale indica che le successioni che vanno dal Paleozoico-Mesozoico al Paleogene, riconosciute in Sicilia, rappresentano la copertura sedimentaria di distinti domini paleogeografici che si svilupparono nell’oceano tetideo e sul margine continentale africano prima della deformazione. Le successioni del Miocene-Pleistocene invece si depositarono durante la deformazione di questi domini. Le caratteristiche stratigrafiche dei differenti corpi rocciosi, esposti nella catena, sono qui brevemente riassunti per illustrare la carta sinottica di Fig.7.7 (Fig. 7.8-7.12).  Fig.7.8

Fig. 7.9

fig. 7.10

fig. 7.11

fig. 7.12

|

| 07.1.2 - Le Unità della Tetide |

|

Consistono di corpi rocciosi derivanti dal cosiddetto Dominio Sicilide (Ogniben, 1960). Le successioni sedimentarie caratterizzate da carbonati bacinali e calcilutiti sabbiose del Giurassico superiore- Oligocene (Unità Monte Soro e Argille variegate Auct.) includono anche successioni torbiditiche dell’Oligocene sup.-Miocene inf. (Flysch interni) scollati dal loro substrato. Il substrato originario (crosta oceanica?) non si conosce. |

| 07.1.2 - Le Unità Africane |

|

Le successioni sedimentarie (che adesso formano le prinicipali unità tettoniche) sono costituite da rocce silico-carbonatiche di mare profondo del Mesozoico- Miocene inferiore (localmente denominate Unità Imerese e Sicana) e da rocce di piattaforma carbonatica meso-cenozoiche (PrePanormide, Panormide, Trapanese, Saccense e Ibleo-Pelagiana). |

| 07.1.2 - Successioni carbonatiche bacinali Meso-Cenozoiche |

|

La successione Imerese è costituita da calcari e radiolariti di mare profondo sottilmente stratificate del Triassico (Carnico)-Oligocene con intercalazioni di corpi risedimentati di carbonati di piattaforma del Giurassico-Eocene. La successione carbonatica è localmente ricoperta in discordanza da depositi silico-clastici dell’Oligocene sup.-Miocene inf. (argilliti marnose, arenarie torbiditiche e quarzareniti). L’intervallo roccioso del Miocene inferiore, localmente conosciuto come Flysch Numidico, appare spesso scollato dal substrato. La successione Sicana è costituita da carbonati di mare profondo del Carnico-Miocene inferiore seguite da carbonati clastici e marne del Miocene medio. Depositi clastici e carbonatici di mare profondo del Permiano inferiore-Triassico medio, con olistoliti di carbonati di mare basso si crede possano rappresentare l’originario substrato della successione Sicana. Le successioni bacinali Imerese e Sicana hanno in comune la stessa litofacies alla base, che consiste di marne e calcari con selce del Triassico superiore (Fm. Mufara e Scillato). Nella successione Sicana mancano chiaramente i carbonati di mare basso risedimentati del Giurassico- Eocene e le successioni Numidiche dell’Oligocene sup.-Miocene inf., che sono le litologie tipiche della sequenza Imerese. |

| 07.1.2 - Successioni di piattaforma carbonatica Meso-Cenozoiche |

|

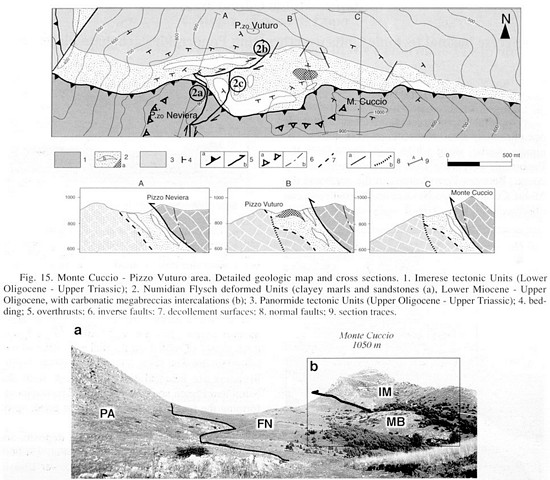

La successione PrePanormide, affiorante nella Sicilia occidentale è costituita da: a) calcari e dolomie di piattaforma carbonatica del Trias-Lias inferiore passanti verso l’alto a depositi giurassici di scarpata-bacino o di piattaforma pelagica; b) calcari torbiditici con selce del Cretaceo inf.-Eocene, seguiti in discordanza da calcari mmarnosi dell’Oligocene - Miocene inf., biocalcareniti glauconitiche con nummuliti, e quarzareniti “numidiche”. Calcari glauconitici di mare basso e marne del Miocene inf.-medio seguono verso l’alto. La successione Panormide affiora nella Penisola di Capo San Vito, nei Monti di Palermo e nelle Madonie occidentali (Fig. 7.13, 7.14, 7.21, 7.22, 7.30-33). I depositi di piattaforma carbonatica, prevalentemente di scogliera nel Trias sup.-Lias inf. sono ricoperti in onlap da rocce di piattaforma pelagica giurassiche (Rosso Ammonitico) che sono seguiti da calcari di scogliera e di scarpata del Giurassico superiore-Oligocene inf. Calcari di piattaforma aperta del Miocene inf. (localmente conosciuti come “Mischio”) ricoprono in discordanza, a luoghi, il corpo carbonatico mesocenozoico. La successione Trapanese affiora nella Sicilia occidentale ed è stata attraversata da parecchi pozzi. Calcari e dolomie di piattaforma carbonatica del Trias sup.-Lias inf. sono seguiti da depositi di piattaforma pelagica del Giurassico-Oligocene inf. (Rosso Ammonitico con diffusi dicchi basaltici, croste condensate manganesifere, calcari a calpionelle, marne ad aptici e Scaglia). Biocalcareniti risedimentate e arenarie glauconitiche di piattaforma aperta e costiere (Fm. Calcareniti di Corleone) dell’Oligocene sup.-Miocene inf. ricoprono in discordanza il substrato mesocenozoico. Le successioni di piattaforma carbonatica che affiorano nell’area di Monte Magaggiaro-Sciacca e sono sepolte nella Sicilia sud-occidentale (nei pozzi dell’area di Castelvetrano-Mazara) sono state descritte nel passato come appartenenti al Dominio Saccense (Catalano & D’Argenio, 1978). La successione Saccense è simile a quella Trapanese eccetto per i depositi di mare basso dell’Oligocene-Miocene inf., ivi rappresentati da depositi di rampa carbonatica. A Monte Genuardo (Figg. 7.3, 7.19), invece, affiora una successione unica. Qui i depositi peritidali del Trias superiore sono seguiti da carbonati di scarpata-bacino del Lias-Miocene inf. (Catalano & D’Argenio, 1982).

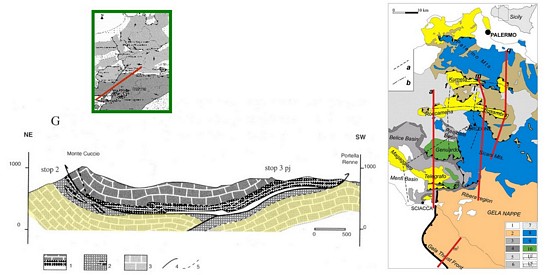

fig. 7.13 – La Catena della Sicilia occidentale La struttura di Capo San Vito

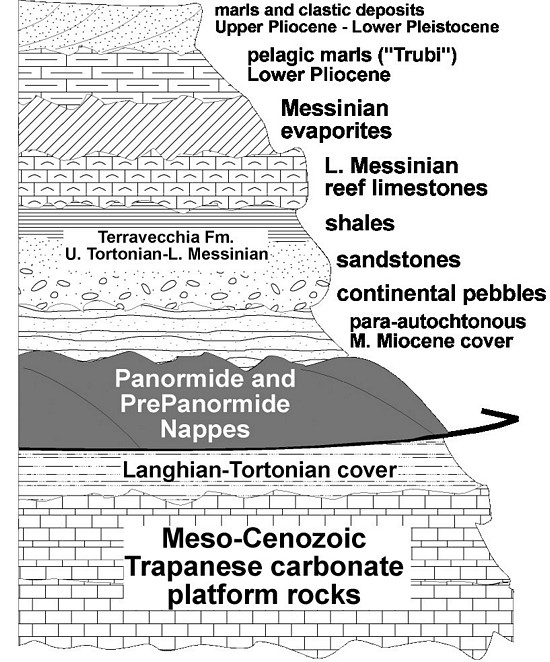

Fig. 7.15 – Rapporti strutturali e stratigrafia delle coperture mio-plioceniche nell’estremità occidentale della Sicilia

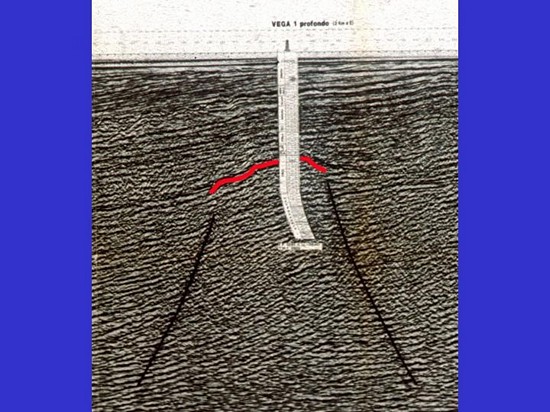

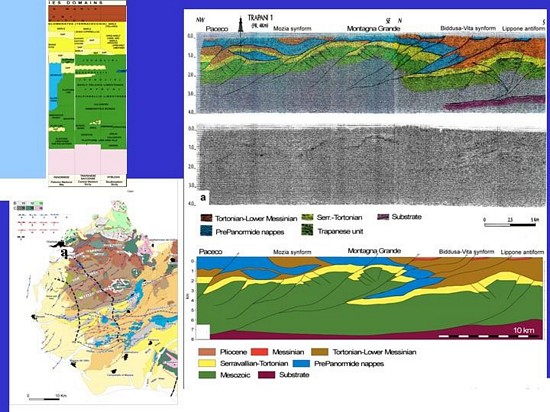

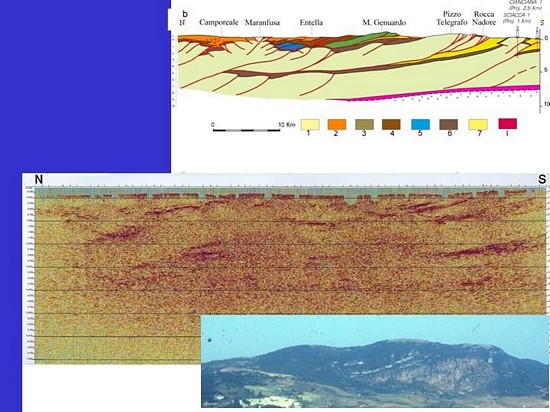

fig. 7.16 – Caratteri dell’assetto strutturale nella Sicilia occidentale. La sezione geosismica (a) (vedi traccia sulla carta) e la relativa interpretazione bilanciata

Fig. 7.17 – La sezione geosismica (b) mostra bene le due fasi della deformazione (Miocene medio e Pliocene)

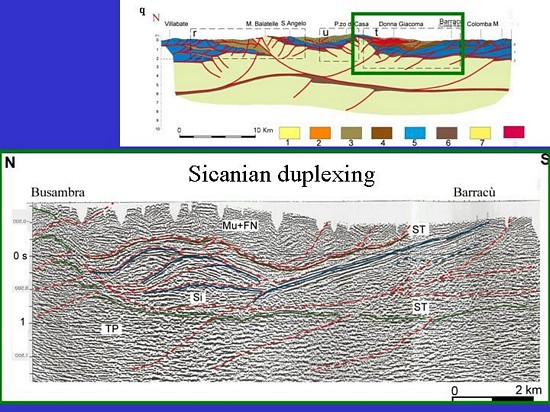

Fig. 7.18 – Schema strutturale generale e carta delle Unità S.S. nella Sicilia centro-occidentale. Sono indicate le tracce delle sezioni geologiche mostrate.  Fig.7.19

Fig. 7.19bis

Fig. 7.20 – Particolare geosismico della sezione geologica che mostra l’assetto a duplex delle Unità Sicane

Fig. 7.21

Fig. 7.22 |

| 07.1.2 - Depositi del Serravalliano superiore - Pleistocene |

|

Sia in Sicilia occidentale che orientale affiorano i depositi terrigeni serravalliano-tortoniani prevalentemente argillosi e marnosi, che ricoprono in paraconcordanza la porzione del Miocene inf. delle successioni Trapanese-Saccense e Sicana, o in discordanza le successioni deformate Panormide e Imerese e le falde del Flysch Numidico e le Sicilidi. Questa unità marnoso-sabbiosa è ricoperta in discordanza da conglomerati poligenici giallo-rossastri, arenarie argillose e marne (Fm Terravecchia, Tortoniano sup.- Messiniano inf.). Grandi corpi di calcari di scogliera corallina del Messiniano inferiore poggiano su un substrato sabbioso eroso della Fm. Terravecchia. Evaporiti messiniane giacciono su una superficie di erosione che taglia gli strati sottostanti. La successione evaporitica messiniana è prevalentemente erosa nelle aree settentrionali, affiora estesamente nelle aree meridionali ed orientali. Le evaporiti sono ricoperte in discordanza dalla ben nota Fm. Trubi che è caratterizzata da livelli alternati di marne e calcari. Uno spesso cuneo sedimentario di rocce prevalentemente clastico-carbonatiche ricopre i trubi sia in Sicilia occidentale che orientale. Argilliti sabbiose e carbonati di mare basso del Pliocene sup.-Pleistocene sup. ricoprone le aree occidentali ed orientali. |