|

APPUNTI DI GEOLOGIA REGIONALE a cura del Prof. Raimondo Catalano Download PDF |

|

menu pubblicazione didattica INDICE |

|

Nota

|

|

|

| 05.3.2 - Pianura Padana |

|

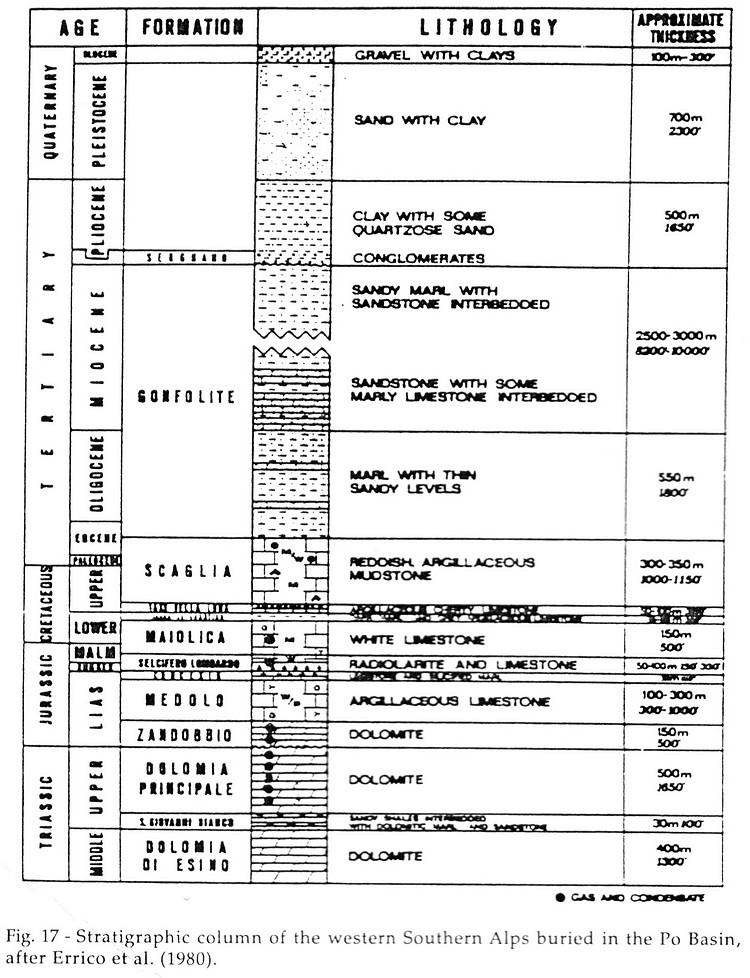

La vasta pianura padana si estende ai piedi meridionali delle Alpi; è chiamata così perché attraversata dal fiume Po e dai suoi affluenti. Limitata a sud dagli Appennini ed a est dal Mar Adriatico, si estende verso nord-est con la pianura Veneta (fig. 5.7). Riempita da grandi spessori di sedimenti terziari e quaternari, è un bacino molassico composito, del quale soltanto la parte meridionale corrisponde all’avanfossa degli Appennini. La pianura Padana propriamente detta, che si estende per 500 km dalle Alpi occidentali fino al mar Adriatico, mostra praticamente soltanto affioramenti quaternari e la sua struttura profonda è nota solo attraverso perforazioni per ricerche petrolifere ed esplorazione di sismica a riflessione (figg. 5.15-5.20). Lo spessore del Quaternario può superare i 2000 m sotto il delta del Po e lo spessore del Pliocene 3000-5000 m a sud di questo delta (figg. 5.14-5.16).  Fig.– 5.14 Colonna stratigrafica delle Alpi Meridionali più occidentali sepolte al di sotto della Pianura Padana, da Errico et al., 1980

La storia terziaria e quaternaria di questo bacino è evidentemente connessa con quella delle catene che lo circondano ma con diversa influenza: le Alpi, che emersero e furono tettonizzate a partire dall’Oligocene, per quanto concerne la parte più interna, giocarono soprattutto un ruolo di aree di approvigionamento di materiale detritico. L’evoluzione del bacino, comunque è intimamente connessa con quella degli Appennini esterni, che è successiva a quelle delle più interne Alpi; questa evoluzione è caratterizzata da alternanze di periodi di subsidenza (depositi molassici spessi, presenza di evaporiti messiniane come nel Mediterraneo) che furono attivi ma variabili nel tempo e nello spazio, e di fasi tettoniche con formazione o rimaneggiamento di pieghe “Pede-Appenniniche” (fase al limite Pliocene-Miocene, più significativa ed est) o emersioni locali o generalizzate.

Fig. 5.16 – Sezione geologica nella Pianura Padana dagli Appennini alle Alpi.

Fig. 5.17- Sezione sismica NNE-SSW nella Pianura Padana (Agip, Pieri e Groppi, 1983).

Fig. 5.18 Sezioni geologiche nella Pianura Padana ricavate da profili sismici

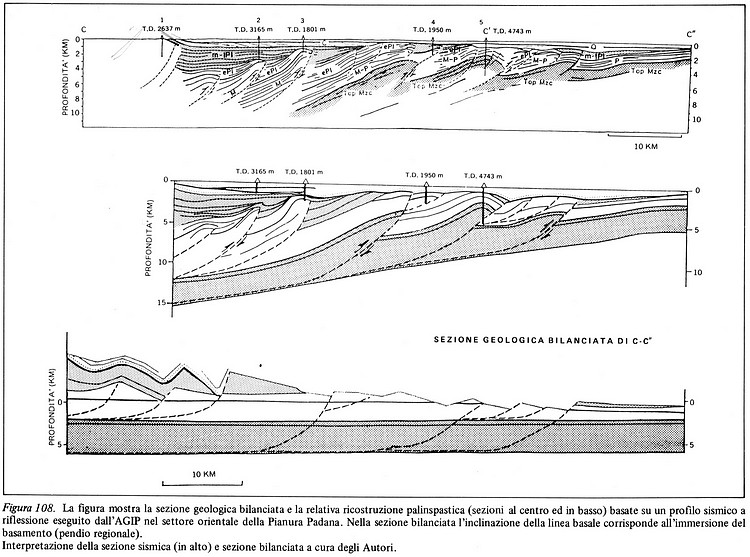

Fig. 5.19- Sezione geologica della sezione sismica di fig. 6.14 a), e sezione bilanciata con ricostruzione palinspastica. In un’ampia parte di questo dominio, né l’esplorazione sismica, né le perforazioni hanno permesso di determinare la natura e la struttura degli strati del Pre-Pliocene; questi sono noti soltanto da pozzi o da affioramenti nelle parti alte (Alto di Ferrara). Dal punto di vista strutturale si possono distinguere due zone principali:

Al limite degli Appennini, masse “alloctone” scivolate per gravità vengono incontrate tra i depositi pliocenici formando strutture che richiamano quelle note nel sud dell’avanfossa degli Appennini (fossa Bradanica).

Fig. 5.20– Sezione schematica del fronte dell’Appennino e dei depositi della Pianura Padana. In particolare viene evidenziato un modello di circolazione geotermica.

|