|

APPUNTI DI GEOLOGIA REGIONALE a cura del Prof. Raimondo Catalano Download PDF |

|

menu pubblicazione didattica INDICE |

|

Nota

|

|

|

| 05 - Le Alpi |

|

|

| 05.1 - Caratteri Generali Delle Alpi |

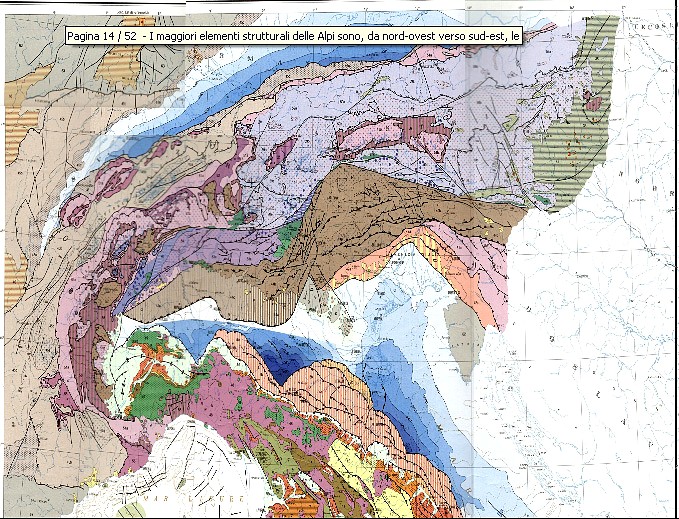

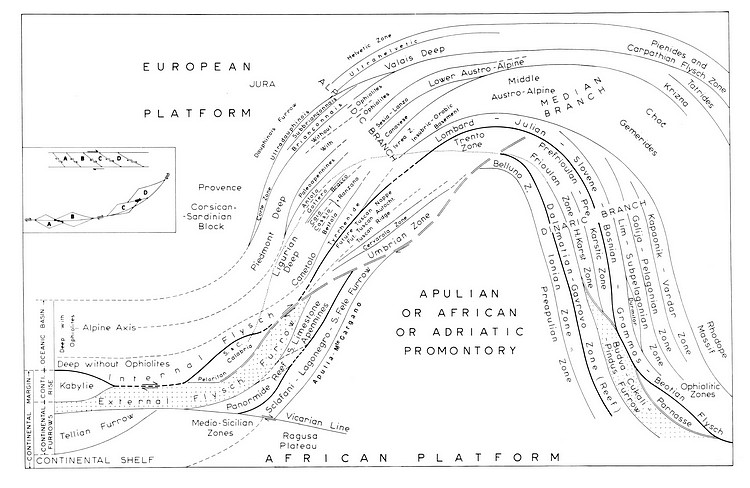

I maggiori elementi strutturali delle Alpi sono, da nord-ovest verso sud-est, le Unità Elvetiche, le Unità Pennidiche, le Unità Austroalpine, e le Alpi meridionali (fig. 5). Le Unità Elvetiche rappresentano le unità derivate dal paleomargine continentale europeo situato a nord ed ad ovest del paleoceano tetideo (fig. 5.2). Vengono distinti in base alle successioni di copertura vari domini tettonici, Delfinese, Elvetico S.S., Ultraelvetico etc.. Le Unità Pennidiche sono costituite dalle ofioliti della Tetide (bacini oceanici del Piemonte e del Vallese), dalla crosta continentale del Briançonnese e dai flysch tetidei (fig. 5.2).

Il Bacino Piemontese è collegato verso sud al bacino Ligure e corrisponde alla fase di apertura giurassica della Tetide. Le unità Austroalpine e le Alpi meridionali derivano dalla deformazione del paleomargine continentale adriatico, ubicato a sud ed ad est della Tetide (vedi oltre). Le Unità Austroalpine affiorano in Alto Adige, a nord della linea Insubrica (thrust della Pusteria). Il basamento delle Unità Austroalpine affiora nella zona di Ortles-Cevedale con la sua copertura sedimentaria permo-mesozoica. La Val Venosta, è un’area classica per lo studio in affioramento delle Unità Austroalpine; in Lombardia, sempre a nord della Linea Insubrica (segmento del Tonale) ed ad ovest della zona di Ivrea-Verbano sono indicate con il nome di zona di Sesia-Lanzo. Frammenti delle Unità Austroalpine si rinvengono come klippen, nelle Alpi occidentali, dove sono rappresentati dalle facies a scisti blu ed a scisti verdi (ad esempio il Dent Blanche) e dalle facies ad eclogiti. Le Unità Austroalpine sono costituite da parascìsti polimetamorfici (sia ercinici sia alpini) e rocce intrusive basiche ed acide di età tardo paleozoica, più o meno metamorfizzati durante l'orogenesi alpina. Alle Unità Pennidiche appartengono le unità ofiolitiche del Bacino Piemontese, (Gran Paradiso, Monte Rosa, Gran San Bernardo, la parte inferiore della finestra tettonica di Ossola), La Dora Maira, il Gran Paradiso ed il Monte Rosa sono considerate i massicci (le unità) interni dell'edificio alpino, mentre massicci esterni sono considerati l'Argentera il Pelvoux-Belledonne (in Francia), il Monte Bianco e l'Aar-Gottardo (in Svizzera). I massicci interni sono scaglie di basamento del margine continentale adriatico (Unità Austroalpine), mentre i massicci esterni sono scaglie del basamento del margine continentale europeo (Unità Elvetiche). Le Unità Pennidiche della finestra di Tauern (costituite da calcescisti) affiorano nella zona settentrionale dell'Alto Adige. Le Unità Austroalpine e Pennidiche sono una pila di cunei tettonici con una geometria a ventaglio embriciato, con una forte componente di deformazione duttile (vedi Fig. 5.1 per una schematica distribuzione). La convergenza ha avuto inizio con la subduzione verso Est o SE dei settori oceanici al di sotto della litosfera continentale adriatica (Placca Adriatica rappresentata dalle Unità Austroalpine e dalle Alpi meridionali). A partire dal Cretacico nella fossa oceanica e nei bacini di avanarco si depositano le potenti successioni flyschoidi Cretaceo-Eoceniche inserite nella catena a thrust subito dopo la loro deposizione. Nei livelli profondi si ha lo sviluppo di metamorfismo AP/BT (eclogiti e scisti blu) legato ai processi di subduzione in atto (nelle Unità pennidiche e austroalpine). Le più antiche falde appartengono alla fase deformativa denominata eo-alpina (fig. 5.1).

Fig. 5.1 – a) Le maggiori unità tettoniche delle Alpi; b) Sezione NW-SE.

Fig. 5.2

Fig. 5.2a – Schema palinspastico delle unità alpine (tra il Giurassico ed il Cretaceo inferiore) secondo Trumpy 1975. Successivamente si determinarono le collisioni ed il conseguente sottoscorrimento della Placca Adriatica sotto la Placca Europea che ebbero inizio nell'Eocene (fase meso-alpina).Il processo convergente della fase mesoalpina (Eocene-Oligocene inferiore) porta alla totale chiusura del bacino oceanico Piemontese ed alla fase di collisione continentale con rallentamento e contemporanea riduzione dell’anomalia termica che portò alla produzione di metamorfismo a scisti verdi ed anfiboliti. In questo contesto si origina il Magmatismo Periadriatico (es. Traversella, Adamello etc.). La convergenza continuò durante il Neogene (fase neo-alpina) ed è ancora attiva, come indicato dalla deformazione (compressione) delle sequenze plioceniche e dalla sismicità attuale (Friuli, Cuneese). Dal Miocene all’Attuale si sviluppa la catena a doppia vergenza con la formazione di sistemi di falda sempre più esterni. Sul versante sud si sviluppa il sistema sud vergente delle Alpi meridionali (Sud Alpino) che si svincola dal resto del sistema Europa vergente per l’attivazione dell’elemento periadriatico (linea Insubrica). Il fronte delle falde avanza verso l’avampaese padano-adriatico (a sud) (figg. 5.2, 5.3, 5.4 e 5.5 schema Castellarin fig. 5.6).

Uno dei più importanti problemi nella paleogeografia alpina riguarda le relazioni tra le Unità Austroalpine e quelle Brianzonesi l.s. Una fondamentale distinzione tra Alpi occidentali ed orientali è data da una differente distribuzione delle Unità Austroalpine, che sono ampiamente diffuse nel settore orientale della catena mentre sono molto più limitate nel settore occidentale. Esse risultano meno estese verso Nord e completamente assenti sono le Unità equivalenti alle Alpi Settentrionali Calcaree. Per spiegare questa distribuzione, si ipotizza una differente evoluzione paleogeografica dei due settori dell’originario margine continentale africano. Seguendo la ricostruzione paleogeografica proposta da Trumpy (1971/1975), si può assumere che durante il Giurassico inferiore – medio la separazione continentale produsse un solco irregolare, ma collocato più a Nord nella porzione orientale della placca africana neoformata rispetto a quella occidentale

Fig. 5.3

Fig. 5.3a – Schema generale delle Alpi

Fig. 5.4 – Schema generale tridimensionale delle Alpi e loro rapporto con l’Appennino Settentrionale.

Fig. 5.5a – Profilo schematizzato ECORS-CROP (vedi localizzazione nella carta precedente).

Fig. 5.5 b

Fig. 5.5 c

Fig. 5.5 d

Fig. 5.5 e

Fig. 5.5 f

Fig. 5.6 – Schema paleogeografico dei vari domini alpini (da Castellarin & Vail, 1982) |

| 05.1.1 - L’avanfossa Della Molassa Perialpina e il Bacino Di Vienna |

|

L’Avanfossa Alpina, riempita da depositi molassici marini e continentali oligocenici ed in particolare neogenici, va da Genova a Vienna lungo il confine settentrionale delle Alpi centrali e orientali, cioè lungo la parte quasi rettilinea delle Alpi. Verso est, questa avanfossa che inizialmente viene ridotta in estensione vicino l’angolo orientale del massiccio Boemo, cambia direzione in corrispondenza del Danubio fino a Vienna e corre longitudinalmente all’avanfossa Carpatica. A questo punto esso comunica verso sud-est con il bacino di Vienna; quest’ultimo maschera la continuità tra le Alpi ed i Carpazi, e comincia a sud e a sud-est con il bacino pannonico. I depositi molassici che in vicinanza delle Alpi possono raggiungere uno spessore di 3000/5000 m, sono particolarmente detritici (sabbie e conglomerati), sono situati al margine dell’arco alpino, dove corrispondono a delta di antichi fiumi che scendevano dalla catena (fig. 8.16 – 8.18). Al margine interno della parte centrale (Svizzera, Baviera occ.) di questo solco, si possono distinguere le seguenti formazioni dalla base al tetto:

Dal punto di vista strutturale, l’avampaese della zona molassica è costituito dal Giura piegato, Giura tabulare, Massiccio Boemo. A sud di questa area si può distinguere innanzitutto una ampia zona di molassa non piegata, e ancora più a sud, una fascia con pieghe e sovrascorrimenti: è questa la molassa subalpina, che di solito sormonta (tettonicamente) la molassa non piegata, la quale a sua volta è sovrascorsa dal fronte alpino. Il substrato della molasse non piegata, composta da terreni mesozoici ricoprenti il basamento cristallino, (prolungamento di quello del massiccio Boemo), si immerge regolarmente verso sud, in modo che questa molassa raggiunge il suo massimo spessore in vicinanza della molassa subalpina che la sormonta. Il bacino di Vienna “intra-alpino” ha una significato diverso. Il suo riempimento, che è discontinuo sulle strutture Alpino – Carpaziano, comincia nell’Elvesiano e continua fino al Pliocene (Pannoniano); ma poco deformati, semplicemente ondulato e fagliato, è più un annesso del bacino Pannonico che del solco molassico del peri – Alpino.

Fig. 5.7– Carta semplificata della Alpi meridionali

Fig. 5.8

|

| 05.2 - Le Alpi Meridionali |

|

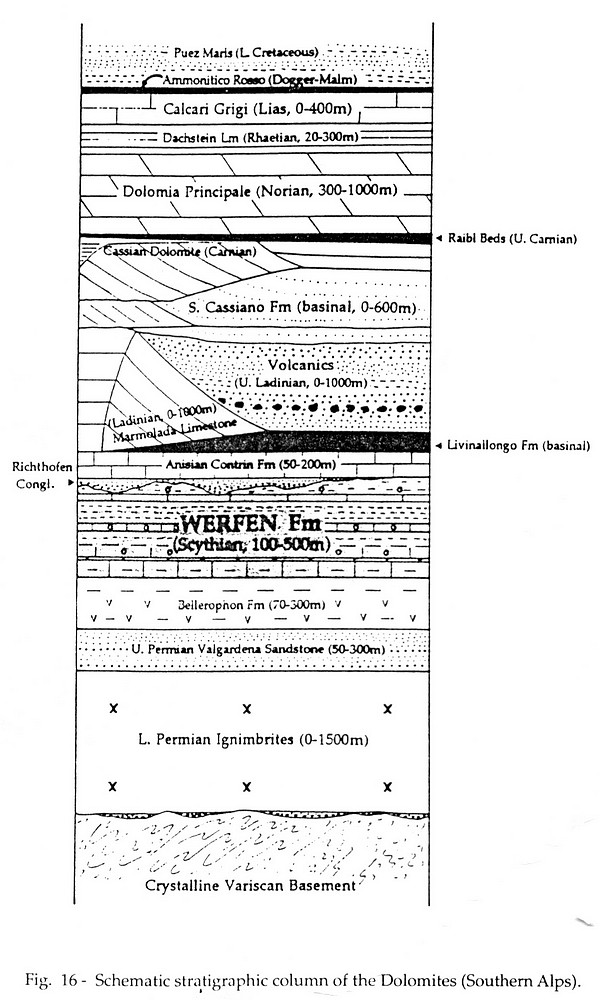

Le Alpi meridionali (SudAlpino) sono una catena post collisionale alpina, estesa dal Canavese al bacino Pannonico lungo 700km in lunghezza e di larghezza variabile (tra 50 e 150 km). E’ costituita da nuclei ercinici (Fig. 5.7) in parte metamorfici e da una pila di depositi permo-terziari piegati variamente in più fasi dall’Eocene al Plio-Quaternario. Le Unità del SudAlpino sono separate dalle Unità Austroalpine dalla Linea Insubrica, un importante lineamento tettonico attivo fin dall'Oligocene (fig. 5.7, 5.8). I segmenti di questa linea orientati in senso E-W (Linea del Tonale e Linea della Pusteria) sono stati caratterizzati da transpressione destra durante l'Oligocene ed il Neogene, mentre i segmenti orientati NNE-SSW sono interpretabili sia come semplici sovrascorrimenti che come faglie traspressive (Linea del Canavese e Linea delle Giudicarie). Le Alpi meridionali corrispondono al settore più avanzato verso nord del Promontorio Africano o Adria. I vecchi Autori ritenevano le Alpi meridionali il retroterra praticamente indeformato delle Alpi S.S.. A partire dal 1950 vari A.A. (tra cui Signorini 1951, Auboin 1964, De Jong 1967, Leonardi 1968) hanno invocato come principale meccanismo di deformazione e genesi la tettonica gravitativa che ha sollevato molti contrasti legati alla difficoltà di localizzare aree sorgenti adeguate e di riconoscere evidenze sulla presenza delle previste zone di accumulo tettonico. Le Alpi Meridionali mostrano vergenza verso SSE mentre le altre unità alpine mostrano una vergenza europea, quindi verso W e NW. Le Alpi Meridionali sono caratterizzate da una distribuzione delle successioni sedimentarie legata alla fisiografia Mesozoica. Comprendono, da est ad ovest, la zona del Canavese (che rappresenta la zona di transizione verso ovest all'Oceano Tetideo o bacino Liguro-Piemontese), l'alto di Lugano, il Bacino Lombardo, l'alto di Trento, il Bacino di Belluno, la Piattaforma Friulana (fig. 5.9, 6.2). Queste suddivisioni schematiche sono spesso una confusa mescolanza di unità paleostrutturali e paleogeografiche. Il termine piattaforma indica un ambiente di piattaforma carbonatica, che può essere stata soggetta o meno a fenomeni di annegamento durante il Giurassico medio (ad es., l’alto di Trento, che era nel Lias una piattaforma carbonatica, coperta successivamente dal Rosso Ammonitico). Le variazioni di spessore della copertura sedimentaria, che identificano più precisamente gli alti ed i bassi tettonici, sono tipici delle principali unità paleogeografiche. Questi domini sedimentari mesozoici si succedevano ad E ed a W limitati da lineamenti paleostrutturali con andamento N-S (vedi figg. 5.9-5.10-.5.11). I domini paleogeografici sono stati successivamente tagliati obliquamente dai sovrascorrimenti delle Alpi meridionali. Le unità strutturali alpine più importanti si succedono da W ad E: Unità Orobiche, Unità della Val Trompia, Unità della Valsugana, Unità periadriatiche e di Belluno il cui fronte tettonico appare responsabile del terremoto del Friuli del 1976 (Fig. 5.7). Le Alpi Meridionali mostrano una deformazione di tipo fragile, con piani di faglia aventi una geometria a ventaglio embriciato. Il fronte occidentale delle Alpi Meridionali è sepolto sotto la Pianura Padana, a causa dell'avanzamento verso Nord dell'avanfossa appenninica (Fig. 5.7).

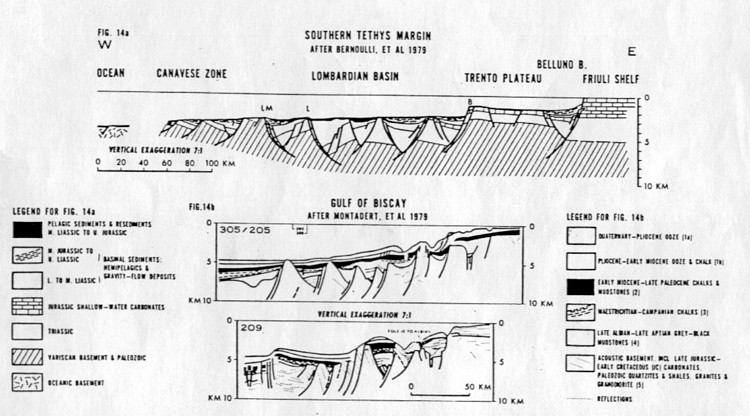

Fig. 5.9  Fig. 5.10– a) Carta e sezione schematica attraverso i vari domini paleogeografici durante il Giurassico da E ad W; b) Ricostruzione del margine meridionale della Tetide. Il fronte tettonico delle Giudicarie nel settore centrale delle Alpi Meridionali è la maggiore ondulazione strutturale, in corrispondenza della cerniera tettonica tra la piattaforma carbonatica di Trento ad est e il Bacino Lombardo ad ovest. Sin dall'inizio dell'inversione dalla fase di margine passivo a quella di margine attivo (collisione) le zone paleogeografiche hanno cambiato la loro configurazione e l'avanfossa delle Alpi meridionali si è sviluppata in direzione E-W. Nella zona orientale delle Alpi meridionali, durante il Cretacico superiore ed il Paleogene, queste strutture tettoniche interferivano con quelle Dinaridi, una catena creata dal sottoscorrimento della Placca Adriatica sotto la placca europea orientale, dopo la completa consumazione dell'oceano Vardar (il braccio orientale dell'Oceano Tetideo). I fronti di sovrascorrimento eocenici e l'avanfossa delle Dinaridi, con andamento NNW-SSE, sono riconoscibili nell'Italia nord-orientale. I lineamenti distensivi mostrano componenti trascorrenti orientatate secondo una direzione EW, attive durante il Cretacico e l'Eocene. I piani dei sovrascorrimenti e le zone milonitiche sono generalmente piegate.

Fig. 5.11- Paleogeografia del Triassico sup. basata su ricostruzioni palinspastiche attraverso la catena Periadriatica. 1 = Aree emerse, 2 = Evaporiti con associati Carbonati, 3 = Piattaforme Carbonatiche, 4 = Depositi di Bacino, 5 = Localizzazione approssimata dell’asse di rifting oceanico del Giurassico.

|

| 05.3 - Le Alpi Meridionali E Le Loro Maggiori Unita’ Strutturali |

Unità strutturaliLe Alpi meridionali (Sud-Alpino Fig. 5.7, 5.8, 5.12) insieme con le strutture austroalpine delle Alpi orientali derivano dalla deformazione della parte più settentrionale del margine continentale di Adria che limitava la Tetide durante il Giurassico (Fig. 5.6). Mentre nelle Alpi Orientali le coperture staccate dal loro originario basamento sono sovrascorse spostate verso Nord formando il sistema di falde del complesso austroalpino, nelle Alpi meridionali appaiono deformazioni relativamente deboli. La linea Insubrica separa queste due aree (fig. 5.7-5.9). La evoluzione stratigrafica mesozoica e tardo paleozoica è simile sia per le unità austroalpine che per quelle meridionali; un’eccezione riguarda gli intervalli medio-alto cretacici, durante i quali hanno luogo gli eventi orogenici del Gosau (settore orientale, inizio della chiusura oceanica). Le Alpi meridionali furono interessate da fenomeni di compressione insieme con l’intero bordo meridionale (“esterno”) delle Alpi durante l’evento postcollisionale che si sviluppa dal Cretaceo superiore al Terziario. Le Alpi s. s. (fig. 5.12) erano una catena già sollevata e funzionavano probabilmente come un ostacolo per ulteriori spostamenti verso Nord delle Unità tettoniche meridionali, inducendo pertanto le deformazioni a spostarsi verso Sud. Alcuni settori furono sottoposti a più intensa deformazione a causa del sotto scorrimento della crosta inferiore, mentre altri furono deformati soltanto lievemente. Gli spostamenti verso Nord e il sottoscorrimento di crosta inferiore produssero raccorciamenti non soltanto nelle Alpi meridionali ed orientali ma anche nel settore occidentale (Lombardia-Piemonte). L’età del probabile evento tettonico più importante nel settore occidentale delle Alpi meridionali è riferibile al tardo Oligocene, movimenti alto miocenici-pliocenici sono molto deboli o mancano nelle Alpi meridionali-occidentali, mentre nello stesso periodo più intense deformazioni si svilupparono nel settore più orientale che è tutt’oggi coinvolto in fenomeni di compressione come indicato dai piani di faglia nei terremoti recenti. La Linea Insubrica, recentemente supposta come una linea trascorrente regionale, potrebbe corrispondere ad un solco tettonico dal quale le Unità autroalpine furono distaccate oppure ad un originario limite strutturale dove la crosta inferiore sudalpina cominciò a sottoscorrere. Pertanto la linea Insubrica potrebbe corrispondere ad una zona di cerniera dove movimenti verticali avrebbero mascherato processi tettonici più profondi. La tettonica gravitativa secondo alcuni autori sarebbe la principale causa di deformazione dopo che gli sforzi compressivi raccorciarono il basamento producendo sollevamento e pertanto lo scollamento nelle coperture. L’interpretazione gravitativa è la più semplice per risolvere i problemi di una disomogeneità strutturale nel senso E-W nelle Alpi meridionali; infatti coperture deformate con tali strutture tettoniche si possono formare soltanto dove il top del basamento è stato sollevato e/o basculato. |

| 05.3.1 - Evoluzione Tettonica |

Le Alpi meridionali si differenziano lungo il loro asse longitudinale E-W dai singoli settori paleostrutturali. A Sud della linea Insubrica possono essere individuati come abbiamo già visto differenti settori paleostrutturali (fig.5.10): Canavese ed Ivrea-Verbano Alpi Lombarde Zona delle Giudicarie Dolomiti e Lessini Dolomiti-Cadore-Carnia-Friuli. Contrariamente a quanto avvenuto per gli altri Elementi orogenici peri-adriatici, il raccorciamento ed i fronti di deformazione della regione Sud-Alpina si formarono obliquamente rispetto all’andamento delle principali fasce di facies. Una conformazione peculiare dell’Arco Sud-Alpino è data da un doppio raccorciamento tettonico, che si crea a partire dalla zona delle Giudicarie, un’area allungata e compressa che ha direzione S-SW, N-NE e le cui strutture in gran parte vergono verso E-SE. Ad Est delle zone delle Giudicarie, le Dolomiti ed i Lessini rappresentano i settori meno deformati delle Alpi meridionali, mentre nel Plateau di Trento, una spessa formazione vulcanica permiana sottostante le coperture mesozoiche sembra avere preservato questa unità paleotettonica da un più intenso raccorciamento. Unità delle Dolomiti-Cadore-Carnia e Friuli. Le Unità tettoniche (fig. 5.7- 5.13), delle Dolomiti e dei Monti Lessini con generale direzione E-W appaiono ruotate e con raccorciamenti crescenti procedendo verso Est, dove la catena nel suo insieme ruota debolmente verso NE. La massima concentrazione delle strutture può essere osservata nel Friuli centrale, dove i forti raccorciamenti della catena sono documentati da una forte imbricazione delle strutture che hanno un andamento E-W. Queste strutture sono comprovate da un gran numero di fronti di accavallamento i cui piani di faglia in gran parte immergono verso Nord con conseguente apparente vergenza verso Sud.

a)

b)

Fig. 5.13a, b- Sezioni geologiche della Regione Dolomitica Questa estrema tettonizzazione, riconosciuta in particolare nelle Alpi Carniche Giulie da Selli, fu più tardi confermata nella cosiddetta “anticlinale Bernadia” dalle ricerche dell’Agip. In questo settore si sarebbe avuta una riduzione del 60% dell’iniziale spazio paleogeografico ad andamento N-S, cioè un raccorciamento della copertura sedimentaria certamente più intenso che nel settore occidentale. Inoltre il settore meno deformato è il più esteso, con il margine frontale apparentemente più avanzato verso Sud. Dolomiti e Monti Lessini. Questo settore è il meno deformato nell’insieme della catena delle Alpi meridionali. Il più intenso dislocamento corrisponde all’elemento strutturale della Val Sugana con direzione E-NE, S-SW con forte deformazione e intenso raccorciamento. È definito da un sovrascorrimento di rocce di un basamento plutonico e metamorfico sopra terreni mesozoici e terziari. A questa struttura si affiancano alcuni grossi nuclei locali di successivo dislocamento gravitativo in cui i fronti mesozoici giacciono tettonicamente su depositi clastici del Miocene piegati e rovesciati. Le principali deformazioni delle Dolomiti sono non ancora del tutto chiare, come le piccole falde nelle cime più alte nei gruppi montuosi e la tettonica distensiva e compressiva che ha interessato intensamente il Permiano superiore e il Trias medio delle Dolomiti. Tutte queste strutture generalmente, considerate terziarie o più giovani, sono invece da assegnare ad una fase tettonica del Trias medio con una più o meno intensa riattivazione recente. Questi fenomeni sono accoppiati con una intensa attività magmatica medio triassica che ha interessato la parte centrale delle Alpi meridionali ed orientali con una varietà di prodotti vulcanici e plutonici che hanno mostrato inaspettatamente un trend calc-alcalino-shoshonitico, indicando pertanto possibili processi di subduzione nel mantello. Unità Giudicarie. Il più avanzato bordo orientale del Massiccio dell’Adamello è caratterizzato da prevalenti sistemi strutturali con direzione NNE, SSW. La sua terminazione più meridionale si congiunge con la fascia dei terreni sovrascorsi e piegati con direzione E-W, disposta lungo il bordo meridionale dello stesso massiccio cristallino. La linea Giudicaria meridionale è composta da tre differenti segmenti la cui struttura può essere spiegata soltanto con un sollevamento verticale dell’area occidentale. Uno stile da scollamento prodotto da dislocamento della copertura mesozoica lungo livelli più plastici di età Permico-Carnico è stata recentemente proposta da Castellarin e Sertori, confermando pertanto alcune precedenti interpretazioni. Inoltre la classica interpretazione di faglia trascorrente della linea delle Giudicarie, nella quale la linea gioca un ruolo di prevalente spostamento laterale, vicino alla superficie attraverso la copertura mesozoica non è più accettabile a causa della sostanziale continuità delle unità stratigrafiche Permiane e medio-alto Triassiche attraverso la linea. Una componente compressionale attraverso l’allineamento strutturale delle Giudicarie, è da assumere indipendentemente dalla gravità, di ampie porzioni di basamento coinvolte nei sovrascorrimenti per spiegare le forti deformazioni tettoniche e la presenza nella terminazione settentrionale della linea Giudicaria. Unità Lombarde. In quest’area lo stile tettonico a falde di ricoprimento è la caratteristica dominante (Fig. 5.9) e prevalgono i sovrascorrimenti di coperture mesozoiche con fronti ad andamento E-W. I piani di sovrascorrimento immergono in modo irregolare verso N producendo una vergenza verso Sud. Nel settore settentrionale della regione anche porzioni di basamento sono profondamente coinvolte in questa deformazione tettonica. Questa fascia di strutture appare ampliarsi verso Est, concentrandosi in un più stretto corridoio nella parte centro-occidentale (Lecco, Monte Gregna). Questa struttura interpretata come un esempio di tettonica gravitativa è stata recentemente riesaminata criticamente (Gaetani , 1979). Unità Canavese e Ivrea Verbano.

L’Unità Canavese e l’Unità Ivrea-Verbano (fig. 5.7 e 5.9) rappresentano le strutture più occidentali e la loro principale caratteristica è data dalla “risalita” di scaglie di Mantello superiore e Crosta inferiore e di basamento cristallino profondo. Dati geofisici, per lo più profili sismici confermano un limite Crosta/Mantello che segue perfettamente il rilievo topografico ed interpretato come il risultato di un raddoppio crostale dovuto alla subduzione del margine continentale settentrionale della zolla Europea al di sotto di quella Sud Alpina Africana (Giese, 1979).

|

| 05.3.2 - Pianura Padana |

|

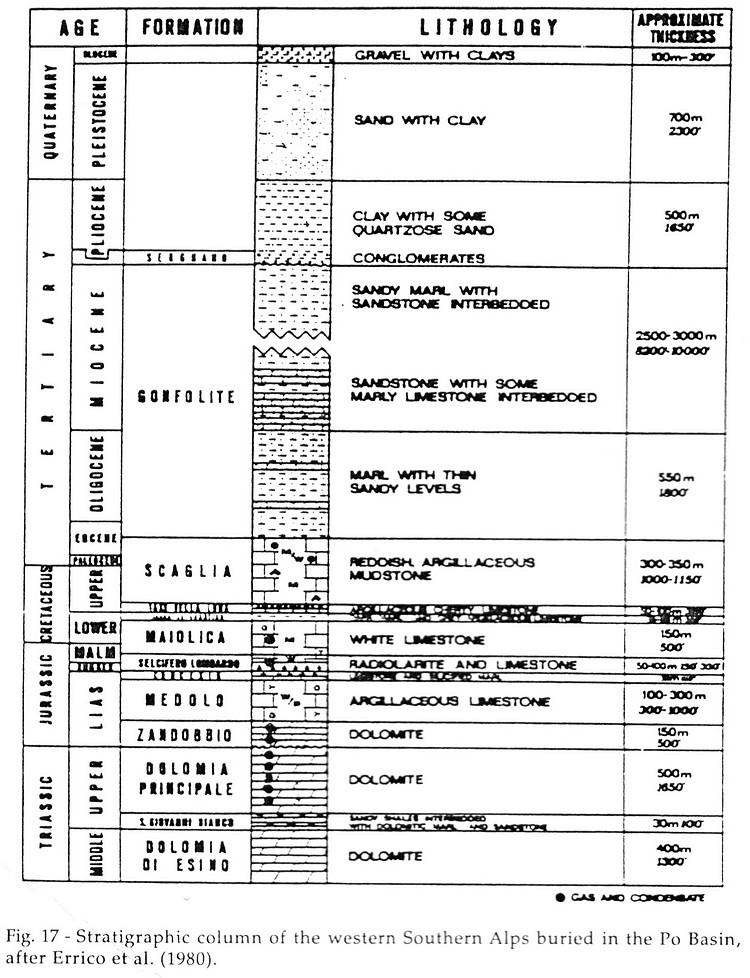

La vasta pianura padana si estende ai piedi meridionali delle Alpi; è chiamata così perché attraversata dal fiume Po e dai suoi affluenti. Limitata a sud dagli Appennini ed a est dal Mar Adriatico, si estende verso nord-est con la pianura Veneta (fig. 5.7). Riempita da grandi spessori di sedimenti terziari e quaternari, è un bacino molassico composito, del quale soltanto la parte meridionale corrisponde all’avanfossa degli Appennini. La pianura Padana propriamente detta, che si estende per 500 km dalle Alpi occidentali fino al mar Adriatico, mostra praticamente soltanto affioramenti quaternari e la sua struttura profonda è nota solo attraverso perforazioni per ricerche petrolifere ed esplorazione di sismica a riflessione (figg. 5.15-5.20). Lo spessore del Quaternario può superare i 2000 m sotto il delta del Po e lo spessore del Pliocene 3000-5000 m a sud di questo delta (figg. 5.14-5.16).  Fig.– 5.14 Colonna stratigrafica delle Alpi Meridionali più occidentali sepolte al di sotto della Pianura Padana, da Errico et al., 1980

La storia terziaria e quaternaria di questo bacino è evidentemente connessa con quella delle catene che lo circondano ma con diversa influenza: le Alpi, che emersero e furono tettonizzate a partire dall’Oligocene, per quanto concerne la parte più interna, giocarono soprattutto un ruolo di aree di approvigionamento di materiale detritico. L’evoluzione del bacino, comunque è intimamente connessa con quella degli Appennini esterni, che è successiva a quelle delle più interne Alpi; questa evoluzione è caratterizzata da alternanze di periodi di subsidenza (depositi molassici spessi, presenza di evaporiti messiniane come nel Mediterraneo) che furono attivi ma variabili nel tempo e nello spazio, e di fasi tettoniche con formazione o rimaneggiamento di pieghe “Pede-Appenniniche” (fase al limite Pliocene-Miocene, più significativa ed est) o emersioni locali o generalizzate.

Fig. 5.16 – Sezione geologica nella Pianura Padana dagli Appennini alle Alpi.

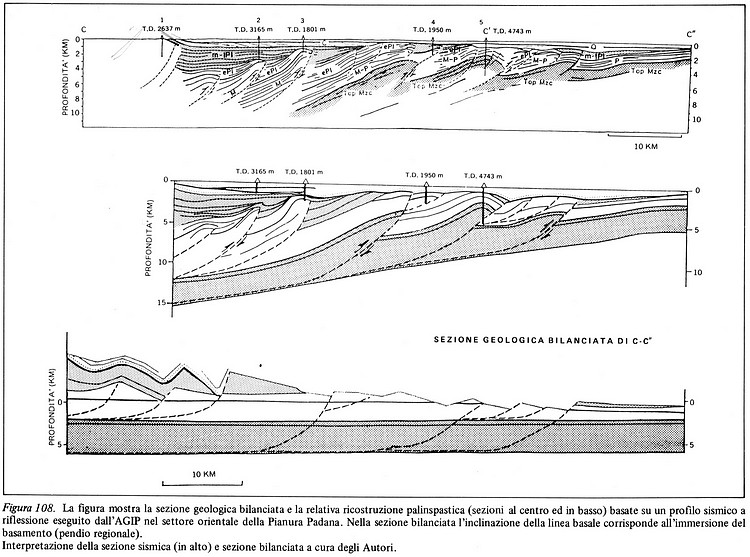

Fig. 5.17- Sezione sismica NNE-SSW nella Pianura Padana (Agip, Pieri e Groppi, 1983).

Fig. 5.18 Sezioni geologiche nella Pianura Padana ricavate da profili sismici

Fig. 5.19- Sezione geologica della sezione sismica di fig. 6.14 a), e sezione bilanciata con ricostruzione palinspastica. In un’ampia parte di questo dominio, né l’esplorazione sismica, né le perforazioni hanno permesso di determinare la natura e la struttura degli strati del Pre-Pliocene; questi sono noti soltanto da pozzi o da affioramenti nelle parti alte (Alto di Ferrara). Dal punto di vista strutturale si possono distinguere due zone principali:

Al limite degli Appennini, masse “alloctone” scivolate per gravità vengono incontrate tra i depositi pliocenici formando strutture che richiamano quelle note nel sud dell’avanfossa degli Appennini (fossa Bradanica).

Fig. 5.20– Sezione schematica del fronte dell’Appennino e dei depositi della Pianura Padana. In particolare viene evidenziato un modello di circolazione geotermica.

|

| 05.4 - Stratigrafia Dei Domini Paleostrutturali E Paleogeografici |

|

Gli studi di dettaglio sulle caratteristiche stratigrafico-strutturali delle Alpi Meridionali hanno permesso una verosimile ricostruzione paleogeografica della storia mesozoica di questo segmento della catena periadriatica. Fig. 5.21 – Schema stratigrafico dei vari domini delle Alpi Meridionali.

Seguendo le più moderne distinzioni paleogeografiche e stratigrafiche, le Alpi Meridionali durante il Giurassico erano separate in diversi ambienti di bacino da alti strutturali corrispondenti ad ambienti di piattaforma. Sia le piattaforme che i bacini mostrano una direzione N-S. Queste unità paleogeografiche si possono ricostruire secondo un andamento E-W. Dalle più interne possono essere distinte da W le seguenti unità paleogeografiche con successioni sedimentarie (Fig. 5.21) molto tipiche: a) Seamounts del Canavese e della Lombardia occidentale.

Durante il Giurassico i domini Canavesi (Lombardia occidentale e Piemonte), appaiono come un’area di soglia di tipo seamount alternati con bacini, con direzione NNE-SSW dalla zona di Torino al Lago di Lugano. Le unità paleogeografiche di ordine inferiore che sono state distinte sono: 1) Seamount del Canavese; 2) Bacino Biellese; 3) Seamount di Monte Nudo e seamount di Arbostora nella Lombardia occidentale; L’Unità Canavese è molto importante da un punto di vista strutturale. La copertura mesozoica giace sopra il basamento ercinico. La sequenza giurassica comincia con una breccia basale, che ricopre le dolomie del Trias medio. Le sequenze giurassiche giacenti generalmente sopra il basamento (come nella U. Canavese-Gozzano) sono considerate trasgressive in seguito ad emersione e sollevamento dovuti ad una tettonica sinsedimentaria. La diffusa (e talvolta, esclusiva) componente silicoclastica dentro ai calcari spongolitici, è legata ad un’area di sorgente cristallina emersa, che può corrispondere in parte a questa regione. Inoltre i rari documenti mesozoici sembrano indicare lunghe emersioni di queste arre in gran parte durante il Trias superiore. La pertinenza di queste regioni ad un ambiente pelagico è abbastanza condivisa. Inoltre l’apporto silico-clastico non cessò durante lo sviluppo del bacino di questo settore, indicando quindi il persistere di condizioni subaeree, durante il Giura, dei settori di basamento probabilmente localizzati a NNW. La stratigrafia generale della Lombardia occidentale (Est del Lago Maggiore) mostra i trend paleotettonici del Trias sup. – Lias inf., che sono stati ricostruiti dopo dettagliati studi. Le strutture tettoniche che controllavano le distribuzioni delle facies alto-Triassiche e Giurassiche, si pensa siano relative a movimenti con direzione WSW-ENE e NE. In questa parte della Lombardia si possono distinguere i seguenti elementi paleogeografici: Bacino di Monte Nudo, diviso in una parte centrale più fortemente subsidente a NW della soglia di Arbostora e una parte sud-occidentale tra Arbostora e Gozzano. Le soglie di Arbostora e Gozzano, che originariamente erano parti di un elemento probabilmente continuo, corrispondente al corpo vulcanico del Permiano. Il termine “soglia di Arbostora”è oggi proposto al posto del termine “soglia di Lugano” di precedenti autori. Nella Lombardia occidentale l’inizio dei processi di frammentazione della piattaforma con la formazione di singoli blocchi di faglia, è documentata da un improvviso cambiamento nello spessore della serie del Retico; questa è una particolarità evidente nella soglia di Arbostora, che è tagliata da un sistema di faglie sub-parallele orientate N-S.

Fig. 5.22- Evoluzione del margine continentale passivo nelle Alpi meridionali

Fig. 5.23– Ricostruzione paleogeografica delle Alpi Meridionali nel Lias medio.

Fig. 5.24

Fig. 5.25

Fig. 5.26 b) Bacino Lombardo. Durante il Giura, il dominio Lombardo appare come una vasta area di bacino con seamount. Può essere suddivisa in alcune subunità paleogeografiche:

I domini del Bacino Lombardo, coprono un’area di circa 140 km2 con direzione W-E. La prima considerazione stratigrafica può essere fatta riferendosi alla successione del Trias superiore. Le successioni di piattaforma carbonatica appaiono condensate o mancanti ad W nella zona di Lugano, sono drasticamente ridotte sul margine orientale (Plateau di Trento) ma sono molto spesse lungo il bacino (circa 5000 nell’area di Sebino). La disomogeneità dello spessore laterale di queste unità stratigrafiche (con alcune notevoli e rapide differenze), e l’improvvisa interruzione delle successioni del Retico sui margini, confermano l’attività di rottura in blocchi del Trias sup. con un regime quasi coincidente con quello della tettonica giurassica. Tale interpretazione fu proposta non soltanto per la zona di Lugano e per il Bacino di Monte Generoso ma fu generalizzata all’intero Bacino Lombardo fino al suo margine orientale. In quest’area, soltanto nel bacino di Monte Generoso, la sequenza giurassica inizia con depositi emipelagici del Calcare di Moltrasio con ammoniti (Hettangiano medio-superiore) direttamente, sovrapposti su quelli peritidali della Formazione Dolomia a Conchodon. In tutti gli altri settori, depositi di piattaforma carbonatica dell’Hettangiano (Calcare di Sedrina) seguono in continuità le successioni reticine, la cui parte superiore (Dolomie a Conchodon) è datata come Hettangiano inferiore (Vedi Figs. varie). Dopo questa fase si ha un generale approfondimento verso condizioni batiali. Aree elevate come le zone di Lugano e di Monte Cavallo non si collegano con le aree circostanti ma rimasero come alti isolati limitati da faglie singenetiche (Fig. 5.21). Processi di subsidenza iniziarono nel Bacino di Monte Generoso (Lias medio). Alla fine di questo intervallo, l’intero Bacino Lombardo, con le sue aree più elevate già in parte emerse, “annega” al di sotto della zona fotica. Conseguentamente si depositarono calcari micritici scuri con vaste plaghe spongolitiche. Intervalli turbiditici, megabrecce e fanghi con ciottoli sono rari nel Bacino di Monte Generoso e nelle zone orientali adiacenti, dove le torbiditi micritiche pelagiche, finemente gradate, sono i depositi prevalenti. Questo apporto clastico può essere connesso alla scarsa o inesistente produzione di sabbie carbonatiche di acque basse nella vicina area sorgente (la soglia di Lugano) dovuta all’instabilità tettonica della soglia ed alla sua prevalente immersione sotto la zona fotica fin dal Lias inferiore. Corpi torbiditici di sabbie carbonatiche con ciottoli si riscontrano molto abbondanti nel lato orientale del Bacino (nel settore delle Giudicarie e nell’area di Sebino), legati all’esistenza, durante il Lias inferiore medio, di un margine di scogliera carbonatica altamente produttiva della Piattaforma carbonatica di Trento,. Verso la fine del Pleinsbachiano, la subsidenza può essere connessa alla stasi tettonica lungo le faglie singenetiche, che, specialmente nell’area occidentale e centrale, erano accoppiate ad una importante diminuzione della velocità di sedimentazione, fattore che permise la deposizione della Formazione dell’Ammonitico Rosso Lombardo. Al contrario nella Zona delle Giudicarie la scarpata del Garda, controllava strutturalmente una grande abbondanza di megabrecce e corpi sabbiosi torbiditici. Con il Baiociano, l’intero Bacino Lombardo venne colmato da depositi pelagici o da depositi sedimentati formatisi lungo scarpate instabili. Alla fine del Giura medio (Oxfordiano) si formano depositi radiolaritici (Fm. Radiolariti), in parte o totalmente privi di CaCO3 seguiti da depositi carbonatici del Kimmeridgiano-Titonico dalle marne silicee stratificate rosse e verdi ricche in Aptici (Rosso ad Aptici), dovunque seguito dalle micriti a nannoplancton della Maiolica (Giurassico sup-Cretaceo inferiore). Fig. 5.28–Ricostruzione paleogeografica delle Alpi Meridionali nel Dogger. c) Scarpata del Garda Il Bacino Lombardo e la Piattaforma di Trento sono due differenti domini paleogeografici le cui sequenze sono in contatto nell’area localizzata a Nord del Garda. Il limite netto tra queste due aree paleogeografiche si pensava fosse legato alla presenza di una faglia trascorrente, di età neogenica con direzione N-S oppure ad una transizione di facies graduale in corrispondenza della scarpata. Al contrario, il contatto tettonico è legato alla presenza di una faglia sinsedimentaria del Giurassico inferiore, con andamento principale N-S (Linea di Ballino).

Fig. 5.29– Relazione stratigrafiche e paleotettoniche tra il Bacino Lombardo e la Piattaforma di Trento

(da Castellarin, 1972). d) Piattaforma Carbonatica ed Alto di Trento. Due aree possono essere individuate nella Piattaforma Giurassica di Trento: un settore settentrionale ed uno meridionale separati dalla Linea della Valsugana, una linea tettonica di età giurassica. 1) Settore meridionale. E’ vasto circa 80 km2, comprende il Lago di Garda e la Valle del Piave; il margine settentrionale di questo settore corrisponde alla Linea della Valsugana con direzione NNE-WSW, attiva durante il Giurassico. In questo dominio, sono localizzate le sezioni meglio esposte e conosciute della Piattaforma di Trento. La parte centrale della Piattaforma divenne una laguna (Formazione dei Calcari Grigi, Membro Rotzo), dove l’alta attività organogena produsse un rapido colmamento. Emersero lentamente delle isole coperte da una lussureggiante vegetazione tropicale e caratterizzate dalla presenza di zone paludose. A volte la subsidenza prevalse sulla sedimentazione. Quando fu raggiunta la profondità della zona fotica, la produzione carbonatica si interruppe improvvisamente e la Piattaforma “annegò”. I depositi prodotti in questo ampio seamount generalmente formarono sequenze pelagiche condensate, che includono soprattutto i calcari rossi nodulari del Rosso Ammonitico Veronese e facies relative. 2) Settore settentrionale (Dolomiti). A Nord della Linea della Valsugana nelle Dolomiti e nell’area del Cadore la piattaforma di Trento si suppone continui in una serie di piattaforme carbonatiche e seamounts con direzione E-W (circa 120 km) lungo la Linea Insubrica. Questo allineamento giurassico si sviluppò secondo differenti condizioni: la velocità di subsidenza era molto bassa, e per di più alcune aree erano probabilmente emerse, come documentato da vaste ed ampie lacune e riduzioni delle sequenze fino alla diretta sovrapposizione dei depositi ad encriniti e lumachelle del Lias medio-superiore, sulla Formazione dei Calcari di Dachestein e la Formazione Dolomia Principale. Un’altra caratteristica di questo dominio è l’età precoce di annegamento, dove le unità encrinitiche, associate o sovrastate delle facies dell’Ammonitico Rosso (Lumachelle e Posidonia Alpina), mostra un’età Lias medio-superiore. La progressiva disintegrazione giurassica del dominio di piattaforma raggiunse le Dolomiti sin dal Lias medio.

Fig. 5.30- Ricostruzione paleogeografica delle Alpi Meridionali nell’Oxfordiano (Malm). e) Bacino di Belluno. La fossa di Belluno è un bacino stretto ed allungato con trend NE-SW che si sviluppò nel settore NE del margine continentale di Adria. Esso acquistò identità topografica nel Lias inferiore.

Fig. 5.31– Ricostruzione paleogeografica del Promontorio Africano (o Apulo, o Adriatico).

Fig. 5.32– Schema dei rapporti nelle Alpi Settentrionali nel Trias superiore (Norico – Retico). Con il tratteggio il livello del mare, K = Kossen beds (Retico), H D = Hauptdolomit (Norico), L = Lofer facies, R = Reef limestone (da Fischer, 1965). La facies di Hallstatt è fatta da calcari marnosi ad ammoniti e si è depositata a una profondità maggiore delle facies di scogliera (R) e di retro-scogliera (L) della facies di Dachstein.

Fig. 5.33– Correlazione stratigrafica fra le unità di bacino e di piattaforma del Giurassico-Cretacico del margine della piattaforma Friulana.

Fig. 5.34– Crustal structure along southern Alps

Fig. 5.35

Fig. 5.36

|